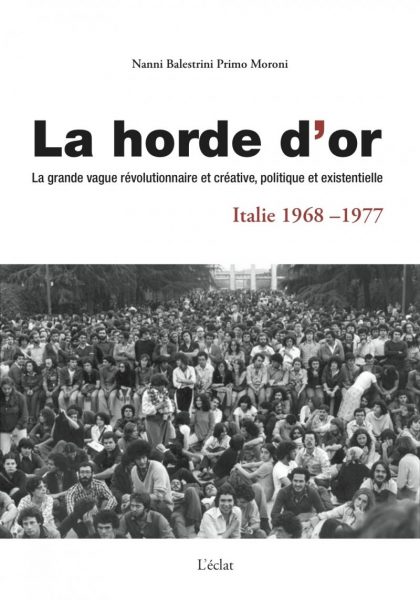

La parution en février 2017 de la traduction française de la Horde d’or – livre en constante réimpression depuis sa première édition en Italie, en 1988 – est un événement considérable, et cela à tout point de vue : politique, existentiel, théorique, textuel, narratif, documentaire, stratégique, etc.

Pourquoi ? On a l’habitude d’entendre les 70’s italiennes qualifiées d’« années de plomb », ledit plomb étant supposé évoquer ce mélange à vocation terrifiante d’attentats et de lutte armée que n’aurait porté qu’une petite marge déviante, voire manipulée, d’« individus » issus des mouvements contestataires de 1968. Or dès les premières pages du livre – constituées des différentes préfaces et notes aux éditions de La Horde d’or en Italie, en 1988 et 1997 -, l’on comprend tout de suite que l’expression « les années de plomb », en réalité, a exactement la même fonction dans l’ordre du langage que les grenades lacrymogènes dans l’ordre policier : on les lance sur n’importe quel mouvement animé par un désir révolutionnaire afin d’enfumer, faire écran et produire de l’irrespirable là où justement, de l’espace était en train d’être rendu à l’air libre.

Ainsi de ce bref et percutant extrait de l’avant-propos à l’édition de 1988 :

Années de plomb, services secrets, massacres d’état, complot, répression, terrorisme, état d’urgence …. Ou bien, au contraire : les plus belles années de notre vie, transformation radicale de la vie quotidienne, utopie, besoin de communisme, révolution sexuelle, lutte armée, etc. [1]

La Horde d’or, c’est donc cela : une « grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle » qui s’est développée en Italie du début des années 60 jusqu’à l’explosion finale des « cent fleurs » dans les rues de Bologne, au printemps 1977. Ne serait-ce qu’avec ce détail chronologique, le lecteur français pressent déjà toute la singularité politique du mouvement italien qui a réussi, lui, non seulement à durer presqu’une décennie entière, mais en plus à monter en puissance, là où simultanément – en France –, 68 n’aura tenu qu’un « joli mois de mai » (trois semaines), pour décliner progressivement, mais implacablement [2], à l’image des paillettes mourantes d’un feu d’artifice dans une nuit noire.

Comment le mouvement italien a-t-il réussi cela ? C’est la matière même de la Horde d’or, « le fil de subjectivité » [3] théorique, documentaire, textuel et narratif qu’elle déroule sur 660 pages – et pour ce faire, les auteurs démarrent le livre dès l’immédiat après-guerre, en décelant la manière dont la classe ouvrière commence imperceptiblement à se scinder entre, d’une part, une « première génération d’ouvriers », « tous originaires du Nord » de l’Italie, certes imprégnée « d’une forte culture antifasciste », mais « porteuse d’un univers de valeurs centrées sur l’idéologie du travail et la conviction de constituer la partie saine et productive de la Nation [4] », et, de ce fait, en phase avec la ligne stratégique du parti communiste italien (PCI) vouée à « l’idéologie de la reconstruction » – puis d’autre part, une proportion diffuse et croissante d’ouvriers venus du sud de l’Italie, « dont le comportement instinctif se manifeste par le refus : refus du travail à la tâche, refus de l’augmentation des cadences, refus de la hiérarchie et de la discipline patronale du travail » lorsque les mots d’ordre « des organisations politiques et syndicales visent au contraire à l’adaptation ». Naturellement, « le secrétaire de la fédération du PCI de Turin », par exemple, dénonce vite « la tendance à former des groupes illégaux », etc. – « groupes » qui, historiquement, marquent la naissance de ceux qu’on appellera les « ouvriers-masse » :

A la FIAT et dans de nombreuses autres industries, les releveurs de cadences, les chronométreurs, les rationalisateurs d’ateliers sont ostracisés. Dans le refus ouvrier de se soumettre au temps du capital (…), on trouve déjà les prémisses du mouvement de masse qui explosera au début des années 70 [5].

Et :

Ce que les directions syndicales n’avaient pas compris, ou ce qu’elles n’avaient pas voulu comprendre, c’était la modification profonde qui était intervenue dans la composition ouvrière : la nouvelle subjectivité des jeunes ouvriers, le fait que la plupart étaient déconnectés de la tradition ouvrière issue de la Résistance, leur indifférence aux critères méritocratiques de la hiérarchie, le fait que bien souvent, ils n’exprimaient rien d’autre que le vent de transformation égalitaire et anti-autoritaire qui soufflait en dehors de l’usine. [6].

La saisie fine de ces « prémisses d’explosion » et de ce « vent de transformation » durant les années qui précèdent le 68 italien constitue la première grande partie de La Horde d’or – mais, précision de taille, il ne s’agit pas seulement de prélever, à la naissance de ce processus révolutionnaire, ce qui relève de conditions « objectives » de révolte (« objectives » entendu au sens marxiste, dans la prise en compte du processus historique et économique du capitalisme, lequel, au début des années 60, en était à sa forme fordiste). Car un mot essentiel a été écrit : « instinctif » – le « comportement instinctif » des ouvriers, leur refus « instinctif » de se soumettre au « temps du capital ». La grande vague révolutionnaire italienne a donc d’abord été instinctive.

Entendons-nous : cela n’est pas la particularité « sociologique » des générations de la Horde d’or car à l’évidence, aucun processus révolutionnaire n’a pu et ne peut se cristalliser dans les rues sans être d’abord précédé par des configurations économiques favorables certes, mais surtout par une révolte instinctive, ressentie par chacun de façon diffuse – et sans laquelle rien ne peut se passer. En revanche, ce qui, à ma connaissance, fait la singularité politique absolue de ce moment historique, c’est que les innombrables acteurs dont la Horde d’or témoigne ont presque tous décidé d’expérimenter ce qu’on pourrait appeler la face sensible, subjective de la conscience de classe.

La pré-révolution sensible

Ainsi, dès les début des années 60, au milieu d’un bouillonnement de libérations simultanées, une revue de théorie politique se fonde, les Quaderni rossi dont les travaux étaient en partie tournés vers ce qu’on appelait alors la « subjectivité de base », soit, pour le dire vite, la dimension vécue de l’exploitation capitaliste. Concrètement, cela donnait lieu à des réflexions et des recherches totalement attentives au dehors, à l’usine, à la vie concrète des ouvriers « dans le temps » [7] et les configurations précises des ateliers, etc. Ainsi du paragraphe suivant des auteurs de la Horde d’or, qui résume magistralement les choses :

Au fondement de ce renouvellement de l’analyse, il y a ce que Romano Alquati (…) commence à nommer co-recherche (conricerca), et qui est une activité pratique de connaissance : « on commence donc par aller voir comment sont faites les usines et comment elles fonctionnent réellement, comment sont les ouvriers, comment est organisé le commandement dans l’usine, on commence à faire circuler le mot d’ordre justement de l’enquête ouvrière, faite avec les ouvriers, à partir de leur point de vue subjectif. Les objectifs de l’enquête et de la recherche consistent à produire à la fois de la connaissance et des pratiques, pour la lutte, pour que les initiatives se prennent à la base, en dehors (et souvent contre) la fonction de médiation des partis et des syndicats ». Le va-et-vient entre l’analyse et l’expérience est une source d’enrichissement permanent aussi bien pour les intellectuels que pour les avant-gardes ouvrières. Il permet surtout à la théorie de se renouveler et de gagner continuellement en complexité, en incorporant les comportements réels de la classe, plutôt que d’imposer au mouvement réel ses propres catégories. [8]

Et ce « comportement réel de la classe », un membre des Quaderni Rossi, le psychanalyste Elvio Fachinelli, choisit même d’en affiner l’approche par des enquêtes ouvrières ne consistant pas à réciter telles quelles les questions de Marx [9] (dans un esprit de conformité, voire de soumission à une « grande autorité » théorique et idéologique), mais :

Quand [Fachinelli] rencontrait des ouvriers de l’Alfa Romeo, il ne demandait pas à quel groupe politique ils appartenaient ». Il demandait « si c’était eux ou leur femme qui cuisinaient à la maison, quels étaient les rapports avec les enfants, s’ils allaient à l’école, etc. Il s’intéressait à ce genre de choses pour mettre en relief des aspects de la subjectivité révolutionnaire et les contradictions en présence au sein des avant-gardes ouvrières. [10].

De fait, cette attention portée aux expressions quotidiennes de la « subjectivité » ouvrière a permis à Fachinelli de cerner et nommer un phénomène fondamental, le pré-politique :

Fachinelli (…) a mené cette bataille anti-idéologique à l’intérieur même du mouvement en s’intéressant notamment à ce qu’il appelait « le pré-politique ». Il voulait comprendre ce qu’il y avait avant le politique, dans la formation de la subjectivité militante, quels sont les éléments qui déterminent une conscience commune de la révolte. Ce qui précède la lutte politique, c’est la révolte subjective qui n’implique pas nécessairement une appartenance théorique et idéologique préexistante. Quand cette subjectivité prend une dimension de masse, on assiste à ce qu’on appelle les « mouvements de révolte existentielle » [11].

C’est cette position entrelaçant un usage « créatif et non idéologique » de Marx aux dimensions les plus subtiles de la subjectivité qui explique que « bien que contrariée et souvent dépréciée par les partis, (cette expérience des Quaderni Rossi) devient un modèle qui se diffuse rapidement » [12], à même les usines et les ateliers du Nord – et cela parce qu’aussi, en même temps, durant la première moitié des années 60, après la restructuration fordiste des chaines de montage automobile, « l’exploitation s’accroît sans cesse, les conditions de vie se sont insuffisamment améliorées », et qu’« éclatent de plus en plus régulièrement des mouvements de masse sur le salaire, qui partent des besoins concrets et matériels » [13]. Les subjectivités, les sensibilités de chacun étaient violemment heurtées par ces nouveaux dispositifs de production, et probablement donc plus désireuses de parler et d’en décrire les effets sur leur vie.

Tout est donc parti « des besoins concrets et matériels », les pratiques théoriques comme les pratiques ouvrières – l’inventivité de l’une s’est nourrie de l’autre, sans domination ou vision douteuse d’une avant-garde de « cadres » venus éclairer une masse de salariés supposée inapte à se libérer seule. C’est donc cette influence mutuelle, source de construction d’un « savoir sans intermédiaire », « immédiat » édifié « contre le pouvoir du capital » et sur la base de situations précises, ici et maintenant, qui a permis de libérer une inventivité demeurant aujourd’hui encore proprement magnifique. Ainsi, par exemple de la grève appelée du beau nom d’« à la chat sauvage », mise en pratique dans les milieu des années 60, dans les usines automobiles du Nord :

La grève à « la chat sauvage » procède par arrêts imprévisibles aux points nodaux du cycle de production. Ces interruptions sont « spontanément » décrétées par les ouvriers, c’est à dire minutieusement préparées par une intelligence ouvrière qui sait utiliser à ses propres fins l’articulation productive de la coopération capitaliste. La grève « à la chat sauvage » est tout le contraire d’une simple lutte protestataire, éventuellement puissante, mais désorganisée. Elle requiert un très haut degré de cohésion et des formes actives d’organisation autonome. Celle du 15 octobre 1963 est historique parce qu’elle montre l’émergence à la FIAT d’une organisation ouvrière capable de mener une grève complètement en dehors du cadre des organisations officielles du mouvement ouvrier. Elle dément la vieille idée selon laquelle seul un petit groupe déterminé, détenteur de la conscience antagoniste ouvrière, serait en mesure d’organiser la lutte dans l’usine. [14]

Ces générations d’ouvriers ont également inventé une autre forme de grève, tout aussi magnifique, la grève dite en « damier » ou a scacchiera :

La grève a scacciera est un arrêt de travail déclenché successivement par différents groupes de travailleurs dont les activités sont interdépendantes dans l’organisation du travail. il s’agit de causer le préjudice maximal avec une perte de salaire minimale pour les grévistes. (…) Comme la grève « au sifflet » ou « à la chat sauvage », (…) il s’agit d’un arrêt de travail concerté entre les travailleurs et déterminé en fonction de leur position dans le processus de production, en dehors de toute consigne syndicale.

Et plus tard, il y eut encore l’invention des CUB, Comités Unitaires de Base apparus en particulier dans les usines Pirelli. Le CUB Pirelli présentait ainsi ses pratiques, dans un texte absolument excellent publié par la revue Quindici, en mars 1969 :

Méthode de travail des CUB

Parce qu’il n’y avait aucune idéologie préconçue, le CUB est parti d’une analyse du plan du capital, mais du point de vue de sa réalisation dans l’usine. L’analyse de l’exploitation en usine est au fondement du discours politique du Comité. C’est à partir de la discussion sur la condition ouvrière chez Pirelli que l’on cherche à saisir le moment politique d’où pourrait partir la mobilisation. (…)

L’exploitation n’est pas seulement un mot, c’est une réalité que l’ouvrier expérimente en usine, sous des formes bien précises. C’est pour cette raison que le CUB part toujours de l’analyse de la condition ouvrière dans sa dimension la plus concrète, pour parvenir à dépasser la simple expression du mécontentement et engager la lutte frontale contre l’exploitation et ses causes. [15]

La puissance de cette forme d’auto-organisation – chose paraissant aujourd’hui proprement inouïe, dans un contexte global d’hermétisme statutaire – s’amplifiait encore du fait qu’elle incluait les étudiants-ouvriers « à la première personne » :

Le rôle purement instrumental qui avait été assigné aux étudiants au cours des luttes ouvrières de 1968 à Milan (par exemple chez Innocenti et Marelli) restait résolument sans perspectives, parce qu’il se réduisait à une pure et simple fonction de service : celle de l’étudiant distributeur de tracts et participant aux piquets. Dans le CUB, la position des étudiants n’est plus subordonnée : ils participent à la première personne au travail ouvrier, qui est un travail politique et qui, en tant que tel, n’admet pas la division en catégories. De plus, la présence des étudiants est permanente, conformément à l’objectif anticapitaliste des luttes étudiantes et en vertu du constat partagé que l’usine est le lieu de naissance du capital. [16]

Pour autant, le CUB Pirelli a manifesté une certaine méfiance à l’endroit des groupes qui « se sont essayés à intervenir en usine », tels que, précisément, les Quaderni rossi ou encore Avanguardia operaia :

La critique que le CUB adresse au type d’intervention que mènent ces groupes – et au nombre desquels il ne s’est jamais compté – consiste dans le fait qu’en dépit de leurs intentions, ils agissent de l’extérieur, parce qu’ils partent d’analyses théoriques déjà établies ou d’exigences idéologico-politiques incompressibles, qu’ils essaient ensuite de traduire en programmes de lutte et en plates-formes de revendications. Ces groupes trouvent la plupart du temps un faible écho parmi les ouvriers.

De l’avis du CUB, si la classe ouvrière ne répond pas aux interventions extérieures, c’est que leur point de départ réel (et non pas de pur prétexte) devrait être la condition singulière et concrète selon laquelle les ouvriers connaissent l’exploitation capitaliste. Ni l’action ni la théorie ne peuvent faire abstraction de cela, sous peine d’être irréelles et dogmatiques.

A priori, ces paragraphes contredisent l’idée que la singularité du mouvement aurait été son attention immédiate portée au « singulier et au concret » de l’expérience ouvrière. Mais là, nous sommes en 1969 et ce qui, sur le coup, était manifestement affirmé par le CUB Pirelli comme une forte différenciation interne, aujourd’hui, cela semble plutôt avoir été l’expression d’une phase transitoire, « à l’instant T » du processus d’autonomie – processus dont les enquêtes des Quaderni rossi (ces recherches totalement tournées vers le dehors, créant des conditions de description collective, in situ de ce qui oppresse), qui furent lancées sept ans plus tôt, ont incontestablement été l’un des détonateurs initiaux grâce auquel, sept ans plus tard, des expériences aussi belles que le CUB Pirelli ont pu être créées à Milan. D’une certaine manière, l’histoire de l’autonomie italienne, c’est celle d’une énergie collective diffuse et déterminée s’orientant – jour après jour, expériences après expériences, au fil des ans – vers un toujours-plus-singulier, un toujours-plus-immanent de l’analyse et de l’action politique.

Toujours-plus-immanent

Ce qui est remarquable dans ce texte du CUB Pirelli, c’est son rapport à la théorie, qui est tout sauf anti-intellectualiste. Car si on lit bien les deux derniers paragraphes cités, on comprend que le reproche du CUB Pirelli aux Quaderni rossi, etc., ce n’est pas tant le fait qu’ils soient extérieurs à l’usine (l’inclusion spontanée des étudiants le démontre), mais que la forme de leur discours le soit, elle, extérieure – discours qu’il faut entendre au sens de Barthes, comme matière, tissus sensible de sens, et qui là, pour le CUB, a le flagrant défaut d’être trop généralisant, « irréel » et « dogmatique ». Les groupes en question peuvent toujours essayer de s’adapter le plus possible à la vie « singulière et concrète » des ouvriers dans une usine Pirelli, la langue qu’ils utilisent, leur façon de parler, leurs pédagogies seront entravées, ne serait-ce qu’à l’oreille, par un truc « idéologico-politique incompressible ». En fait, la position du CUB Pirelli n’est pas de s’opposer à la théorie, mais d’abandonner ce qui, en elle, n’est pas capable de singularisation, d’adaptation à une situation précise et, dès lors, la laisse prisonnière des « faibles échos » que suscitent les discours « irréels ».

Proust disait que le général ne « peut éclore qu’à la cime du particulier » [17], c’est à dire que sans paradoxe, plus les analyses sont singulières, plus elles ont de puissance générale – et c’est cela, transposé dans le champ politique (sans problème d’ailleurs, puisqu’il s’agit de langues, de modalités sensibles d’analyse et qu’il y a, on y reviendra plus loin, une affiliation évidente de La Horde d’or au champ de la littérature), c’est cela, donc, que le CUB Pirelli, parmi bien d’autres groupes et expériences, a parfaitement compris : la lutte ne peut être efficace, avoir des effets réels qu’à la condition de s’organiser complètement, à tous les niveaux (langue, analyse, action) avec les moyens immanents et directs donnés par le « singulier et le concret » de tel atelier, avec tels ouvriers et tels chefs de service dans le vaste « plan de réalisation du capital », à tel instant, de la Direction Pirelli.

D’une certaine manière, l’invention des grèves à la chat sauvage (un coup de sifflet, et les principaux postes de production étaient immobilisés dans l’usine par des grévistes) exprime cela mieux que tout : il s’agissait en quelque sorte de se libérer en plein vol, non pas via une date ponctuelle, lointaine de « mobilisation nationale », mais dans le temps même où nos vies, « l’immanence : une vie » (Deleuze) qui nous traverse, est totalement asservie à la logique de cumul du capital. De ce fait, à la différence du débrayage, la grève à la chat sauvage, avec son « haut degré de conscience ouvrière », a su poser un problème complet aux PDG des usines automobiles : non seulement la production était brusquement arrêtée (et les résultats de l’entreprise aussitôt en chute), mais en plus, les ouvriers captaient, désactivaient le processus même de production, sa vitalité spécifique qui contrôle la durée sensible, « le passage d’une sensation à l’autre, le devenir » [18] existentiel de chaque personne rivée à son poste de travail. Avec pour arme la spontanéité (l’arrêt irruptif des machines, imprévisible pour l’encadrement), les ouvrier.es reprenaient « la vie » en tant qu’elle est « passage » d’un moment à l’autre de la journée, qu’elle est puissance, devenir. Ielles redevenaient sauvages, et c’est ce que dit le magnifique nom choisi pour cette grève, « chat sauvage » (qui rappelle la fluidité et la grâce des « machines de guerre », telles que Deleuze les décrivait en opposition aux « appareils d’état »). [19].

Les « cent fleurs », 1976/1977

Toujours est-il que ces nouvelles pratiques sont apparues au milieu des années 60, que les enquêtes ouvrières des Quaderni rossi datent de 1962/1963, le texte cité du CUB de 69, etc. – et que si on opère un gros accéléré sur cet immense processus historique d’autonomie (une dialectique du toujours-plus-immanent dans la mise en acte de nouvelles formes d’organisations collectives, non autoritaires, non capitalistes, etc.), on en arrive aux « cent fleurs » et à l’extraordinaire mouvement de 1977, à Bologne.

Dans un marché automobile percuté de plein de fouet par la « crise » de 74 [Et, plus fondamentalement une production entravée, soumise aux diktats d’une insubordination ouvrière de masse, note du publieur], il y a, à cette époque, en Italie, une sorte de reconfiguration errante du capital, qui procède par vide, grands ensembles et chômage de masse. Apparaissent alors les notions d’ouvriers diffus, d’usines diffuses. Et c’est dans cette atmosphère de fragmentation globale, vers 1975, à Milan, qu’émergent, entre cent autres mouvements, les magnifiques et pasoliniens Circoli del proletariato giovanile :

(Vers 1975/1976), de larges pans de la jeunesse des lointaines périphéries de la métropole inventent spontanément des formes inédites d’agrégation, à partir de la critique de la misère de leur quotidien : la condition d’étudiants pour certains, celle de chômeurs pour d’autres, celle d’ouvriers précaires et sous-payés pour la plupart. Pour tous, indifféremment, il y a la question du « temps libre », un temps vécu comme une assignation au vide, à l’ennui, à l’aliénation :« Devant la petite gare de Limbiate, dans la banlieue de Milan, il y a quelques banc publics. « les bancs ont pris la couleur de nos jeans » dit Vincenzo à une vingtaine de jeunes qui, depuis des années, en attendant du travail ou après le travail, se rassemblent sur la petite place. (…).

Et l’un.e des Circoli expliquait les choses ainsi :

Je ne sais pas si ce qu’on vivait sur les bancs, ça peut s’appeler une « prise de conscience », mais le fait est qu’à un moment, il n’y a plus eu assez de bancs parce qu’il y avait toujours plus de jeunes de toutes sortes qui se rencontraient là, et plus seulement pour la drogue. Lentement, l’envie a mûri de faire quelque chose de plus, quelque chose enfin : nous étions trop jeunes pour accepter de moisir ici [20].

Les auteurs de La Horde d’or précisent :

Les Circoli del proletariato giovanile naissent de cette mise en discussion collective des conditions matérielles d’existence. En l’espace de quelques mois, ils occupent des dizaines de bâtiments, jusque dans le centre de Milan, et transforment d’anciennes usines abandonnées, des églises déconsacrées, des villas, des appartements, des maisons en centres sociaux. Ces espaces occupés, où se succèdent les initiatives sur les conditions de vie de la jeunesse, connaissent une grande affluence (…).

Au point que :

Après une première phase constituante, les Circoli [NDR : qui avaient entretemps reçu « l’appui décisif » d’organisations telles que Re nudo] découvrent qu’ils forment une force politique, et sociale, et qu’ils peuvent exercer cette force. Ils s’engagent alors dans une phase de coordination des expériences. C’est l’occasion pour des centaines de jeunes d’amorcer les premiers échanges théoriques et idéologiques sur le rapport au travail, l’usage des drogues, etc. » Les rassemblements des banlieues vers le centre-ville milanais se multiplient en ne se disséminant pas sur différentes petites places, mais « pour jouer de la musique et danser en masse, pour en découdre » et « concentrer tout ce qui tend à « se réapproprier la vie » [21].

A peu près dans le même temps, parmi « cent » autres mouvements toujours-plus-immanents d’organisation, les formes classiques du militantisme sont logiquement en crise. En 1973, le Gruppo Gramsci, par exemple, décide de « se dissoudre dans le mouvement » et s’en explique ainsi dans un texte appelé Proposta per un diverso modo di faré politica :

Les alliances et les divisions qui ont jalonné l’histoire des groupes ont toujours porté, et ce n’est pas un hasard, sur des points théoriques. Le programme de lutte est toujours resté au second plan. Et lorsque des rapprochements se sont produits sur des bases programmatiques, cela a toujours été dû aux poussées spontanées du mouvement, et à leur caractère unificateur. (…)

Donc, une nouvelle manière de faire de la politique ? Certainement. Parce que c’est nécessaire. Parce qu’il n’est plus possible de parler seulement d’avant-gardes à avant-gardes, dans ce langage paroissial « d’experts » de la politique, de connaître sur le bout des doigts l’ABC – et aussi le M et le L de marxisme-léninisme -, mais de ne rien réussir à dire concrètement de nous et de nos expériences. Parce qu’il faut chercher la conscience et les explications dans l’expérience de nos conditions de vie, de nos problèmes et de nos besoins, et pas seulement dans les théories qui décrivent les phénomènes [22].

Avec ce besoin diffus et exponentiel de placer l’action (et la forme de l’échange, donc la langue) politique toujours au plus près de « l’expérience », même si à l’automne 76, les Circoli sont en crise (en général, tous les mouvements ayant composé La Horde d’or excédaient rarement un an), de nouveaux circoli se forment et s’approprient rapidement l’urbanisme libéral des villes. Ainsi à Milan où, en plus de campagnes d’autoréduction de places de cinéma, « les expropriations des supermarchés se généralisent, tandis que sur le terrain des négociations, une liste de revendications est adressée à l’équipe municipale qui exige, entre autres, la réquisition officielle d’espaces inoccupés pour les transformer en centres sociaux, le financement d’activités culturelles dans les centres déjà occupés ». Et « dans d’autres villes, de nouveaux cercles se créent sur le modèle de l’expérience milanaise », etc. [23].

En fait, globalement, ce qui était en train de se produire, en Italie, durant cette « année frontière » qu’est 1976/1977, c’est que :

Tous les « sujets » en question « condensaient, comme à travers un énorme entonnoir, tout le savoir, toute la mémoire organisationnelle du cycle de luttes anti-institutionnelles (et donc autonomes et radicales) qui s’était déployé sans interruption depuis les débuts des années 60. (…) Le concept de refus du travail, qui avait traversé toutes ces années et la première moitié des années 70, avait finalement trouvé sa génération, la génération qui faisait de lui le fondement de son identité culturelle, sociale et politique. La restructuration (industrielle), en fluidifiant le marché du travail, était en train de dessiner une nouvelle organisation productive où l’activité salariée devenait toujours plus précaire et discontinue » (…) « Les sujets de 1977 s’approprièrent ce terrain d’extrême mobilité », et « Loin de se mobiliser pour un « emploi fixe » à vie, en usine ou en bureau, ils préférèrent expérimenter les alternatives possibles pour se procurer du revenu. De condition subie, la mobilité dans le rapport au travail se transforma en choix conscient. (…)

A rebours, on comprend bien pourquoi toute la tradition du mouvement ouvrier historique, profondément enracinée dans l’idéologie du travail, ne pouvait qu’apparaître aux yeux du mouvement de 77 non seulement comme profondément étrangère, mais aussi comme objectivement ennemie : ennemie de son besoin de libérer la vie de l’esclavage, du chantage au travail subordonné. L’affrontement était inévitable. Et il fut violent. Ainsi, en 77, c’est un conflit à la fois politique et culturel qui se généralisa jour après jour jusqu’à occuper la totalité de l’espace social, concentrant la conflictualité qui avait traversé toutes les années 70 [24].

Un tel degré de radicalité – clairement offensif, de surcroît [25] – fait de l’année 77, selon les auteurs de La Horde d’or :

L’année la plus occultée, la plus refoulée. Ce refoulement (…) témoigne de la peur du pouvoir institutionnel de se confronter de nouveau aux contenus d’un mouvement social, politique et culturel qui s’était manifesté, cette année-là, sous des traits irréductiblement révolutionnaires. 77 n’a pas été 68. 68 a été contestataire, 77 a été radicalement alternatif. C’est pour cette raison que la version officielle présente 68 comme « bon » et 77 comme « mauvais ». Et effectivement, 68 a été récupéré tandis que 77 a été anéanti [26].

Pourquoi cet anéantissement ? Telle était, par exemple, l’atmosphère des couloirs de l’université de Bologne, en mars 1977, la veille d’une visite de Lama (proche du PCI dont l’une des « glorieuses » actions est mentionnée dans ce qui suit) :

Le mouvement, depuis des mois, ne s’était pas constitué autour d’un message univoque mais plutôt d’une myriade d’énoncés différents, de cent langages différents, de cent messages différents qui se croisaient et se mélangeaient parfois. Comme par exemple les inscriptions sur les murs de l’université, que les types du PCI avaient effacé d’autorité. A l’université, pendant l’occupation, personne ne prétendait imposer sa volonté aux autres, parce que tout le monde discutait, non seulement dans les assemblées, mais aussi en faisant toutes sortes de graffitis, et personne ne disait ici « c’est moi qui détiens la ligne ». Au contraire, la première chose qu’a faite ce mouvement, ça a été d’affirmer avec une grande clarté, avec une grande détermination qu’on ne voulait pas des partis comme « guides », ni de tentative hégémonique de la part de quiconque, individu ou groupe [27].

Un « camarade du mouvement » précise :

C’est compliqué de parler de 77. Tous ceux qui n’étaient pas du mouvement se demandaient : mais c’est quoi leur ligne politique à ceux-là, où elle est, en quoi elle consiste ? Eh bien, pour moi, justement, une ligne politique de ce genre, telle qu’ils l’imaginaient, eux, à travers les schémas de la politique traditionnelle, le mouvement n’en avait pas. Dans le projet politique du mouvement, débattre du féminisme, des ouvriers, de la crise économique, de l’écologie, des plus petits comme des plus grands systèmes, c’était tout un. Dans cette effervescence permanente, tout avait la même importance. On avait la sensation qu’on pouvait tout changer, que tout était en train de se transformer et que rien ne devait pouvoir échapper à la critique et à la discussion[La Horde d’or, page 510.].

Il est évident que la fusion état/capitalisme ne pouvait que vouloir définitivement la peau à l’autonomie qui là, en ce début de printemps 77, en était manifestement arrivée – après presque deux décennies d’une maturation diffuse, toujours-plus-immanente – à son seuil de floraison générale : partout, « une myriade d’énoncés », « cent langages », « cent messages différents » éclatèrent ! Partout, « cent fleurs » [28] ! Et sans que l’une ou l’autre des fleurs ne domine puisque « dans cette effervescence permanente, tout avait la même importance ». Et de fait, le mouvement prend ailleurs en Italie exactement cette même forme d’équilibre dynamique de toutes les singularités, (« à un premier réseau de militants, réunis autour de la revue Communismo, s’agrège une nébuleuse plus hétérogène, qui s’était regroupée en 1976 à l’université Cosenza. Les questions soulevées, les positions des uns et des autres s’amoncellent dans un chaos où tout se tient (de la commune anarchiste de Pellaro, aux féministes de Vibo, des dynamiteurs de … aux musiciens de Verbicaro) » [29]. C’est que la pratique de l’autonomie, au bout d’un moment, parvient si bien à se fondre dans les singularités sensibles de telle situation politique qu’elle ressemble à ce que Barthes, en 1980, rêvait sous l’idée de mathesis singularis, « une science nouvelle par objet » [30] – soit ici, une forme par situations singulières, affectives et politiques uniques, etc.

Livre-foule

Le camarade du mouvement cité a également souligné autre chose d’essentiel : « Il est compliqué de parler de 77 » – je dirais : comme d’écrire à son sujet et sur tout le livre de La Horde d’or. Ainsi, depuis le début de ce texte, j’ai beau estimer nécessaire d’avoir fait des zooms précis, successifs sur les Quaderni rossi, le CUB Pirelli, les Circoli, etc. -, je ne me départis pas de l’impression, du coup, d’avoir forcé au silence tous les autres mouvements, groupes, tendances, etc., en ne les nommant pas … C’est que pour bien faire et rendre exactement compte de ce qui se passe, en termes d’impressions brutes de lecture, il faudrait sans cesse ajouter à un article sur ce livre des incises qui insufflent partout de la profondeur de champ, une multiplicité d’actions et d’acteurs (« tandis que », « en parallèle », etc.), des grondements d’usines avec 25 000 ouvriers en grève, les climats de Milan, Turin, une vaste atmosphère bienveillante, de la foule, etc.

Et cette impression n’est pas un hasard. C’est en plus d’être un chef d’œuvre documentaire et historique, La Horde d’or est aussi une merveille formelle. Cet effet-foule, il ne me semble pas que la littérature et la poésie (expérimentale ou non) l’aient une seule fois produit – jamais, en tout cas, avec un dispositif d’une telle intensité. Ainsi, chaque zoom sur un aspect du mouvement ne semble jamais isolé des autres et de ce point de vue, La Horde d’or fonctionne comme l’anti-catalogue par excellence ; elle ne présente pas des « produits », des groupes successifs ayant pour seul étant leur fiche d’identité, mais elle tresse leurs influences dans une sorte de grande ondulation croissante. Et comme chaque composante du mouvement est toujours décrite alors qu’elle est prise dans une situation concrète, avec toutes les analyses et perceptions plurielles qui en découlent, etc., le tout, au fil de la lecture, accumule son foisonnement de détails et crée une sensation de rumeurs illimitées, d’horizons toujours plus vastes peuplant le hors cadre de la page. Comment ce livre réussit-il cela ? Tout s’est joué, semble-t-il, dans le processus d’écriture, que Nanni Balestrini (également romancier et poète – détail d’importance) décrit ainsi :

Au fur et à mesure que nous avancions, une méthode a commencé à se dégager et tous les éléments ont trouvé leur place, petit à petit, chapitre après chapitre. Cela s’est fait de manière assez improvisée, dans un même élan, et c’est peut-être ce contexte d’écriture qui a permis que le livre soit vivant et donne cette impression d’exhaustivité. Nous avions bien sûr une idée générale, mais ce n’était pas un travail systématique, comme on l’aurait fait pour écrire un livre d’histoire. Nous avons plutôt choisi de donner une série de coups de projecteurs sur différentes situations, et c’est bizarrement cela qui donne l’impression d’un tout homogène. [31]

C’est le « contexte d’écriture » et donc une nouvelle fois, une situation précise, un certain agencement des subjectivités qui a précipité la mise en forme de La Horde d’or. Dans le même entretien, Balestrini explique d’ailleurs que les auteurs s’étaient retrouvés dans un appartement de Rome, travaillant au milieu d’une pièce où étaient progressivement ramenés, par grosses valises, tous les livres, tracts, documents imprimés durant les deux décennies révolutionnaires. En termes d’ambiance (et de la masse de souvenirs qui a dû « se lever » de ces textes, du grain du papier, des particularités d’impression, etc. – comme les fleurs de papier japonaises de la Recherche), il est évident que les auteurs ne pouvaient qu’opter pour un travail non systématique, qui se laisse absorber par l’acuité successive des « coups de projecteurs sur différentes situations ». C’est que le mouvement de La Horde d’or a été si fondamentalement existentiel (dans ses causes politiques, ses expressions, ses expérimentations théoriques, ses stratégies, etc.) qu’un livre en racontant l’histoire ne pouvait pas trouver d’autre matrice formelle que le récit. De fait, Bianchi, toujours dans le même entretien, précise que lors de la composition du livre, c’est Balestrini qui a « transposé son art du montage du roman à l’essai », et il ajoute que :

La spécificité du livre tient au fait qu’il met en présence des matériaux très divers. Il y a bien sûr des textes théoriques, mais la structure de fond reste celle du récit. Les luttes avaient produit une telle richesse qu’il n’était pas nécessaire d’adopter un point de vue surplombant comme l’aurait fait une démarche universitaire. Le simple récit des faits était déjà porteur d’énormément de sens.

La spécificité de La Horde d’or, c’est d’abord sa « structure de fond de récit », et non sa description théorique de l’autonomie ; « le simple récit des faits » a été suffisant – nul besoin de « surplomb », et donc de dénivelé hiérarchisant, dominant entre narration et faits narrés, et qui aurait eu, en plus, pour conséquence de séparer l’interprétation des expériences vécues. Or ces expériences ont été d’« une telle richesse » qu’elles ont formulé, à même leur réalisation concrète, « déjà énormément de sens ». La théorie était pratique – et en cela, il était inévitable que l’autonomie, dans son constant « processus de singularisation », trouve sa plus juste forme discursive dans le récit ou disons, pour faire large (et débarrasser tout de suite ce point de l’analyse de la question de la fiction) : la description subjective, la libre analyse à hauteur de « je » et de « nous ».

Certes, tous les livres traitant un moment d’histoire révolutionnaire comportent des récits, mais la particularité radicale de La Horde d’or, c’est que les fragments subjectifs n’y sont pas utilisés comme des accessoires figuratifs, mis en position d’illustrer l’affirmation centrale des historiens, etc. Le schéma de La Horde d’or est totalement autre : les récits y forment le cœur même des chapitres ou de toute partie destinée à re-présenter une tension théorique et pratique ponctuelle dans l’histoire du mouvement. Précisons qu’il s’agit de récits de manifestation bien sûr, mais aussi de comptes-rendus d’actions dans les villes, d’exposés stratégiques ou de divergences, de tracts, de chansons, etc.

En plus, même les passages théoriques sont des récits puisqu’à la lecture, ils n’apparaissent jamais sous l’allure de concepts en train de dérouler leur logique ; au contraire, dans presque tous les textes choisis, les auteurs / collectifs racontent comment des concepts se sont directement articulés à des configurations existentielles réelles (telle grève, telle réaction à telle occupation, etc.). Même, et surtout, les textes de Primo Moroni et Nanni Balestrini – introductifs ou conclusifs, montant les différents documents entre eux – se construisent comme des récits où l’essentiel d’une situation politique est planté « sous les yeux » avec une efficacité toujours admirable (en trois ou quatre paragraphes, tout est là : les grandes données socioéconomiques d’une ville à tel moment, son climat, les enjeux théoriques précis qui la traversent, etc.).

En fait, il n’y a quasiment pas de théorie « pure » dans La Horde d’or, ou de théorie hors sol (si ce n’est le chapitre sur le marxisme-léninisme !). Il n’y a pas même, je crois, de pire contresens pour La Horde d’or que l’idée d’une « théorie hors sol ». C’est que l’émergence de la « vague révolutionnaire » italienne, comme sa durée, n’ont été possibles, on l’a dit, que parce que la théorie avait su, à un moment donné, devenir créative, immanente, articulée à même l’existentiel, comme les grèves à la chat sauvage. Et là où cela intéresse pleinement la littérature et la théorie du texte, c’est qu’en procédant ainsi, par « coups de projecteurs » successifs, le montage de La Horde d’or invente une nouvelle forme de livre, elle aussi autonome. En effet, est-ce que ce « tout homogène » qui réussit à être créé alors qu’il n’y a « bizarrement » aucune unification des multiples matériaux cités, cela ne rappelle pas exactement l’atmosphère et le degré de maturité hallucinant auquel était parvenu le mouvement en 77, dans les couloirs de l’université de Bologne ? Que ce soit sur un plan structurel ou dans le détail des textes, l’homologie est complète entre la forme-foule de La Horde d’or et celles inventées pendant deux décennies par le mouvement.

Le temps retrouvé de l’autonomie

Pourtant, une chose assez remarquable, tout le long du livre, c’est le rôle quasi nul joué par la littérature ou la poésie au fur et à mesure du processus d’autonomie. Certes, les chapitres consacrés à la dimension culturelle mentionnent quelques influences (les Beats, en particulier), Nanni Balestrini avait lui-même notamment publié, en 1970, un roman, Nous voulons tout [32] et était proche des mouvances textuelles les plus expérimentales des années 60 ; beaucoup de monde écrivait (le nombre de revues, fanzines, tracts était vertigineux) – mais à aucun moment, la littérature et/ou la poésie (en tant que forme spécifique de discours vouée à la subjectivité, donc) n’a joué un rôle vraiment actif dans tout cela.

Pourquoi ? L’hypothèse est la suivante : en fait, la part de création littéraire du mouvement, il semblerait que ce soit La Horde d’or elle-même, dont la forme si particulière, dans une logique proustienne, n’a pu arriver qu’après le mouvement, une fois sa pluralité illimitée mise en constellation. Voici ce que disent Balestrini et Bianchi de l’atmosphère politique durant laquelle la décision d’écrire le livre a été prise, en 1987 :

Nanni Balestrini : Il faut s’imaginer que dans les années 1970, les plus grandes maisons d’édition comme Feltrinelli, Mondadori ou Einaudi avaient toutes publié quantité de livres politiques, depuis les classiques du marxisme jusqu’aux livres écrits par les différents acteurs du mouvement … Dans les années 1980, tous ces livres ont purement et simplement disparu des catalogues. II y a eu une véritable épuration.

Sergio Bianchi : L’un des effets les plus dévastateurs de cette censure, c’était l’absence de mémoire chez les jeunes générations. Il ne s’était pas passé beaucoup de temps et pourtant les plus jeunes ne savaient déjà plus rien de ce qui était arrivé, parce qu’il n’y avait plus ni les instruments de communication du mouvement, comme les revues ou les radios, ni les livres à travers lesquels passait encore à l’époque l’essentiel du savoir. Écrire L’Orda d’oro, cela voulait donc aussi dire combler ce vide de mémoire, restituer une version des événements aux jeunes générations.

Il y avait donc urgence à écrire La Horde d’or. C’était une course contre la machine de « terrorisme répressif » produisant cette fois – après les emprisonnements massifs, la torture, les autodafés, etc. – de l’effacement et « une absence de mémoire ». Par cet enjeu vital et terrible, l’écriture de ce livre résonne aussi comme une sorte de recherche du temps perdu (la perte étant à comprendre littéralement, au sens de mort), une recherche de la fraîcheur révolutionnaire passée – et sa publication une sorte de « temps retrouvé » de l’autonomie.

Sortir du désert

De fait, le plus remarquable, avec La Horde d’or, c’est encore la date de sa première publication française : février 2017 (et ce après une histoire éditoriale complexe, semble-t-il). Pour ma part, il est certain que la puissance de cette lecture aurait été sensiblement moindre, et peut-être même d’une tout autre forme, si je l’avais faite en 2015, 2012 – ou n’importe quand avant ce qui a bouleversé et transformé d’un bout à l’autre mon être politique : l’irruption du mouvement contre « la loi travaille et son monde », au printemps 2016, qui créa en quelque sorte, pour la réception de ce livre, un fond d’expériences communes, immédiatement connectables entre nous maintenant et les générations de La Horde d’or. C’est surtout qu’au regard de la nature même des impasses que le mouvement traversait à ce moment-là, « un an après », dans une fin d’hiver incertaine et fébrile, la diffusion progressive de La Horde d’or a manifestement ouvert quelque chose.

Pour le comprendre, il faudrait écrire un autre texte, une étude à part entière qui déconstruise avec précision les imaginaires révolutionnaires français et italien. Pour le dire vite – c’est en tout cas le constat que je fais sur la formation de ma propre sensibilité politique -, il semble qu’en France, l’héritage révolutionnaire soit presque exclusivement insurrectionnel, survalorisant la barricade, le pavé au détriment de tout autre forme expérimentale, le tout marqué par des pensées théoriques magnifiques bien sûr (Debord, la dépense de Bataille, etc.), qui toutefois sur un plan concret s’avèrent non pas exactement impraticables, mais sans durée possible, et donc sans puissance réelle. Le problème – auquel le mouvement, aujourd’hui, se heurte d’ailleurs de plein fouet [33] -, c’est qu’ici, l’imaginaire révolutionnaire est une puissance d’arrêt.

Prenons l’exemple de L’Appel – très beau texte qui, à bien des égards, est à la source de la sensibilité révolutionnaire actuelle des plus jeunes d’entre nous – et arrêtons-nous sur l’image du désert.

Le désert ne peut plus croître, il est partout ; [34]

Métaphoriquement, le désert est d’une justesse incontestable, et il est beaucoup de monde à qui l’image parle en mettant subtilement en relief tout ce qu’il y a de vide dans l’organisation capitaliste oppressante de nos vies. Sur le plan de la métaphore, c’est parfait – mais sur un plan existentiel, concret qu’en est-il ? Demandons à un.e habitant.e d’Ivry, par exemple, travaillant chaque jour dans une usine de la ZAC du Mesnil Amelot ses impressions face au mot « désert ». Est-ce que cette image informe, vide, sans matière est réellement susceptible de rendre compte de ce qu’ielle ressent « concrètement » tous les matins, sur un quai bondé de la ligne du RER B, dans une atmosphère où la centralité du capital parisien, même lointaine de cinq kilomètres, occupe chaque microgramme de l’air qu’ielle respire ? Occupation qui se retrouve aussi bien, ensuite, dans le trajet à pied jusqu’au « site » que les portiques de sécurité de l’entreprise qui l’emploie, les vestiaires, les ateliers, etc. ? Cette saturation, pour qui la vit, est l’exact contraire d’un désert.

Si l’imaginaire du désert – comme le goût de l’insurrection, du zbeul – a la puissance joyeuse et désirable de mettre fin (a minima, à des représentations idéologiques urbaines, les belles vitrines de banques, la paix sociale, « Paris, ville magique », etc.), d’un autre côté, si on le cantonne à des métaphores trop lyriques et insuffisamment concrètes, cet imaginaire ne peut ouvrir à rien et parler à personne. De plus, dans la mesure où il choisit de se dissoudre dans l’explosivité insurrectionnelle, cet imaginaire ne sait pas, ou ne veut pas, être attentif au dehors et aux mille particularités concrètes de telle situation d’exploitation économique, etc. L’usine, l’open space ne sont jamais décrits, mais rejetés en bloc, et les salariés avec … Historiquement, il y a sans doute un livre qui, malgré lui, résume avec beaucoup de mélancolie cette indifférence, semble-t-il, constitutive de la théorie radicale française à l’égard du concret de l’exploitation du travail : L’Etabli de Robert Linhardt.

L’Etabli est un récit somptueux, bouleversant, d’une écriture parfaite – mais dont la tonalité est si solitaire. Il n’est pas une ligne qui ne dise implicitement combien le geste politique de Linhardt – une description subtile, empathique des conditions sensibles de vie d’ouvriers à la chaîne, chez Citroën, où il s’était lui-même fait embaucher – a été totalement marginal, esseulé durant cet été 68 parisien déjà fracturé [35], et cela alors qu’en Italie, au même moment, le mouvement avait réussi à propager les enquêtes ouvrières depuis près de 5 ans et ne cessait de devenir toujours-plus-immanent, en particulier dans les usines (de fait, en 1969, surgira le bel automno caldo, qui fut plus puissant que 68). En un sens, L’Etabli – auquel on pense souvent, en négatif, en lisant La Horde d’or – est peut-être, dans le champ du texte (essais théoriques, littérature), la seule véritable enquête ouvrière produite par le 68 français. Et elle est l’œuvre d’un homme seul.

Et cette solitude de Linhardt, c’est la lecture de La Horde d’or qui – par le contre-champ de foule qu’elle accole à l’histoire du 68 français – en donne la brusque amplitude. Plus généralement, il semble que ce livre agisse directement sur la perception de notre entour politique. En tout cas, pour ma part, depuis que j’en ai fini la lecture, il ne se passe pas un jour – dans le mouvement, mes expériences salariales, la vie même – sans que La Horde d’or surgisse, d’une façon ou d’une autre, pour faire raccord (tel épisode se branche et se connecte à telle chose que nous vivons, etc.) ; ce ne sont pas forcément des réponses, loin de là, mais il y a toujours des points de contact, des raccords dans l’axe irruptifs entre les foules de La Horde d’or et nous, maintenant.

La Horde d’or maintenant

Quels sont-ils, ces raccords dans l’axe ? Il faudrait un long texte pour déployer dans le détail toutes les résonances (théoriques, affectives, stratégiques) qui se bousculent à la lecture de La Horde d’or. Mais pour le dire vite, disons que l’aire des autonomies, comme on l’a surnommée, vient nous montrer la manière dont combler les blancs, ou les fondus au noir, de la tradition insurrectionnaliste française, et cela donc grâce à :

– Une proximité sensible fondamentale et incontournable avec les lieux d’exploitation (cf. les enquêtes ouvrières des Quaderni rossi et le désir de connaître précisément « la vie dans l’usine », « l’organisation du commandement » dans les ateliers ou dans les entreprises, les open space, etc. – en transformant les paroles recueillies en corecherche et « savoir immédiat, direct » d’une lutte) ;

– Une attention maximale portée à la dimension existentielle et subtile de situations diffuses de révolte, où qu’elles surgissent (sur le marché du travail, dans les universités, les zones rurales, etc.) ;

– Une mise en phrase simple et anti-idéologique de ces révoltes existentielles (cf. les passages cités d’Elvio Fachinelli, du CUB Pirelli et du Gruppo Gramsci), propre à susciter chez n’importe quel lecteur une reconnaissance concrète de ses propres sensations, et donc une bascule possible dans la lutte ;

– Le choix du récit ou de toutes formes textuelles susceptibles de mettre en forme l’autonomie in situ ou « dans le temps » comme disait Proust.

Car c’est peut-être cela l’essentiel de La Horde d’or, cette richesse merveilleuse, ce contre-capital qu’elle donne en partage au fil de ses 660 pages et laisse en souvenir : l’autonomie en acte – c’est à dire l’autonomie en tant qu’elle réussit à être « l’immanence : une vie » ou « réappropriation de la vie » comme disaient les Circoli. Et avec cet héritage d’actions directes, situées, sensibles, immanentes, nous – aujourd’hui – savons aussi comment transformer « le plomb » en or.

Stéphanie Eligert

Source : La vie Manifeste