La Bibliothèque nationale de France (BnF), institution de référence, joue un rôle important dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel mondial, non seulement en France, mais également à l’étranger, s’étant illustrée par des actions remarquables en défense de l’héritage commun de l’humanité.

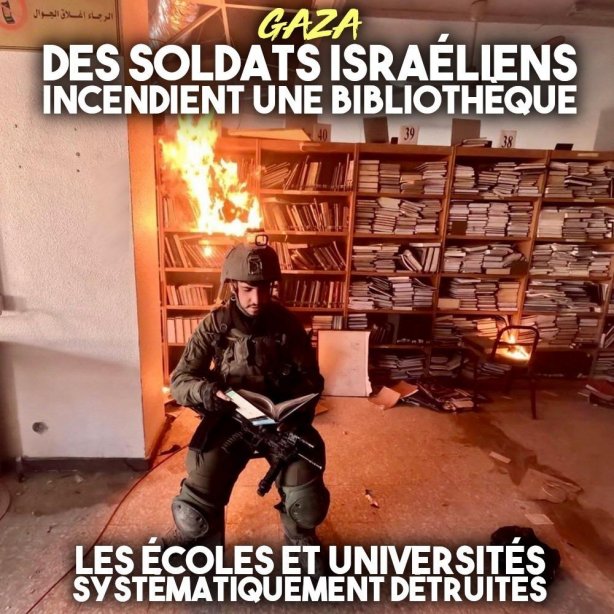

Cependant, son silence concernant la destruction systématique du patrimoine culturel palestinien, en particulier depuis le 7 octobre 2023, et plus particulièrement des bibliothèques, écoles et universités de Gaza, soulève des questions cruciales. L’armée israélienne, dans le cadre d’une guerre dont les instances internationales ont établi le caractère génocidaire, a systématiquement ciblé les infrastructures culturelles palestiniennes, réduisant à néant des trésors de savoir et de mémoire. Parmi les exemples les plus choquants, la destruction de la bibliothèque publique et universitaire de Gaza, dont une image, largement médiatisée, montre un soldat israélien en train de poser devant les flammes, a suscité une indignation mondiale. Cette destruction méthodique du patrimoine à Gaza est un culturicide sous nos yeux, une tentative de faire disparaître l’identité et l’histoire d’un peuple en effaçant ses vestiges, ses archives et son patrimoine.

Un processus méthodique depuis 1948

Depuis l’établissement de l’État d’Israël et l’exode forcé des populations palestiniennes, tant la Nakba de 1948 que la Naksa de 1967, l’État colonial israélien a systématiquement œuvré à l’effacement des traces matérielles et immatérielles de l’identité palestinienne : démolition de maisons et de villages entiers, effacement de lieux de mémoire et de patrimoine culturel tels que des mosquées, églises, bibliothèques et archives, restriction de l’accès à des sites historiques, etc., œuvrant à la dépersonnalisation et à la marginalisation des Palestinien.ne.s tant sur le plan géographique que culturel. Lors de la Nakba, des dizaines de milliers de livres et manuscrits ont été pillés dans les maisons palestiniennes par des soldats suivis de près par des équipes de bibliothécaires qui les ont catalogués comme propriété de la Bibliothèque nationale d’Israël.

Depuis le 7 octobre 2023, ce projet de destruction est devenu une campagne d’annihilation totale. Les bombardements israéliens, qui sont les plus intenses de l’histoire moderne proportionnellement à la superficie et à la densité de population de Gaza, ont entraîné la destruction de nombreuses bibliothèques et institutions éducatives et culturelles à Gaza, dénoncées dans des rapports de plusieurs dizaines de pages dont celui du LAP (Bibliothécaires et archivistes en soutien avec la Palestine) ainsi que le projet de cartographie Gaza, patrimoine bombardé et musée virtuel.

L’Unesco a recensé la destruction par Israël d’une centaine de sites patrimoniaux, historiques, archéologiques et culturels qui, à l’instar des écoles et des hôpitaux, sont ciblés par l’armée israélienne.

Ce ciblage des infrastructures éducatives et culturelles palestiniennes indiscriminé, alors même qu’Israël est signataire de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, s’inscrit dans une stratégie de déracinement, de négation et d’appropriation de l’identité autochtone palestinienne, rendant d’autant plus urgent un positionnement clair des institutions culturelles françaises et internationales face à ces actes de destruction systématique.

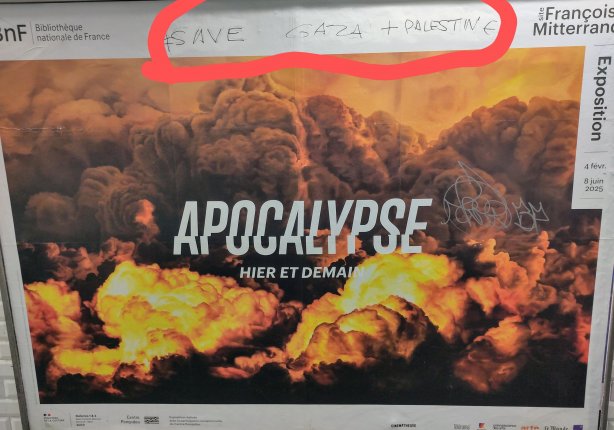

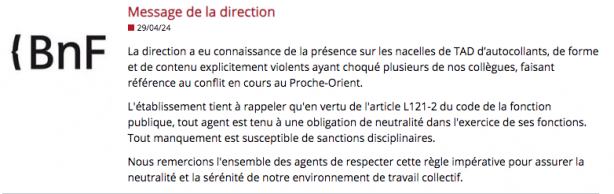

Malgré l’extrême urgence de la situation, la BnF a adopté une posture de retrait concernant la Palestine au nom d’une prétendue « obligation de neutralité » [1]. Cette injonction au silence tranche avec l’engagement explicite et considérable affiché pour l’Ukraine, où la BnF a non seulement pris position publiquement, mais a également mobilisé ses ressources, son réseau et ses collections. La BnF a manifesté sa solidarité avec le peuple ukrainien suite à l’invasion russe en février 2022 par de nombreuses actions, dont l’aide aux bibliothèques ukrainiennes et à leurs personnels. Ces initiatives illustrent une implication active de la BnF en faveur de l’Ukraine, contrastant avec son silence assourdissant concernant la situation à Gaza. « L’obligation de neutralité » de la BnF est donc à géométrie variable.

Cette différence de traitement soulève des questions sur la cohérence de la BnF dans son engagement envers la protection du patrimoine culturel mondial, prêtant le flanc à des accusations de double standard évident. D’autant plus qu’en dépit des violations répétées des conventions internationales et des résolutions de l’ONU par Israël documentées depuis des décennies, la BnF n’a pas hésité à mettre en avant cet État : Habiter Israël ; Les études françaises en Israël.

Alors que l’ensemble de ses collaborations institutionnelles avec les établissements d’État russes ont été suspendues et les prêts en cours ont été annulés (7 pièces prêtées dans le cadre de l’exposition « The Duel. From Trial by Combat to a Noble Crime » du Musée du Kremlin ont été rapatriées fin mars 2022).

Le parti pris d’un héritage colonial : la spoliation et la destruction comme moyens coloniaux

« la Palestine « pose un problème de conscience à l’Occident », les anciens empires britannique et français étant responsables de la division du territoire, trouver une solution à la question palestinienne impliquerait une révision complète de l’histoire coloniale européenne » [2]

Dans le cadre de l’exposition « Le monde pour horizon », la BnF annonce dans son communiqué de presse que la question des destructions relatives aux conquêtes coloniales françaises ne sera pas négligée, avec une présentation des collections illustrant la colonisation du continent africain, de l’Algérie par la France en particulier, certains médias y ont vu « un effort pour prendre ses distance avec la lourde histoire coloniale de la france ». Hélas ! on ne peut que regretter un effet d’annonce, rien n’est évoqué [3] alors que les dégâts incommensurables causés par la colonisation française notamment en Algérie ont été documentés : dès le début de la colonisation, les bibliothèques algériennes privées et publiques ont été dévastées, soit par la destruction, soit par le pillage des livres et manuscrits. Une grande partie de ce précieux patrimoine pillé fut offert à la Bibliothèque nationale de France.

« Nous reconnaissons également la dissonance entre la manière dont les institutions culturelles historicisent les mouvements de justice du passé et leur échec à s’engager pleinement auprès des mouvements du présent. » [4]

Il en a été de même lors d’une journée d’étude « Détruire le livre ? » organisée le 26 novembre 2024 avec un volet sur l’histoire et l’actualité des destructions de livres et des bibliothèques en temps de guerre, invisibilisant les dévastations par l’impérialisme occidental, que ce soit par les conquêtes coloniales françaises ou plus récemment par Israël [5].

En tant qu’institution garante du patrimoine universel, la BnF ne peut se permettre d’ignorer un tel crime contre la culture et l’histoire. Son silence entre en contradiction flagrante avec les valeurs qu’elle incarne, interroge sur l’universalité de son engagement et contribue à effacer ce génocide des archives historiques. Nous déplorons la passivité, voire la complicité (comme nous le montrons ci-dessous) de la Bibliothèque nationale de France face à cette entreprise de spoliation et de destruction qui sape les principes mêmes de conservation et de transmission du savoir et de la mémoire, qui sont pourtant sa vocation première.

Au vu de la gravité de la situation et de ce qu’il est énoncé, nous demandons à la BNF :

- de dénoncer cette atteinte grave au patrimoine mondial, dont la destruction de la bibliothèque publique Edward Saïd n’est qu’un des crimes de guerre commis contre Gaza et ses habitants au cours des 15 derniers mois.

- de suspendre la convention cadre de coopération signée entre la Bibliothèque nationale d’Israël et la Bibliothèque nationale de France, notamment en termes de création de programmes de coopération recherche et développement en matière de traitement de l’information, d’ informatisation, de numérisation ; d’organisation de conférences et séminaires ; de réalisation d’expositions [6].