Du 31 mars au 1er mai

Après le succès du 31 mars, les syndicats resserrent le calendrier, mais les mobilisations restent distendues, peu claires. Donc on se rassemble un samedi 9 avril...

Pourquoi pas ? Eh bien, parce qu’on ne bloque pas grand-chose le samedi : c’est un concept pour ceux qui ne veulent/peuvent pas faire grève. En addition d’une grève, oui ; une décade où c’est le seul événement posé, non.

Ainsi, alors que le peuple se mobilise, on dessaisit la grève. Étrange, pour une loi du travail…

Qu’on se rassemble le week-end pour faire valoir le mariage pour tous ou pour condamner des actes antisémites, racistes et islamophobes, je le comprends. Le samedi se prête bien à de telles vigilances et avancées sociales.

Mais quand il s’agit d’un problème socio-économique très directement lié au travail, une réforme qui a déjà soulevé des foules, pourquoi un samedi ?

Puis, jusqu’au 28 avril, vacances obligent, rien d’autre que des initiatives locales, couvertes par des préavis de grève syndicaux jamais reçus et trouvés en fouinant bien.

S’il fallait attendre si longtemps avant de relancer la mobilisation pourtant offerte sur un plateau, pourquoi le 28 avril a-t-il été choisi comme jour de grève et de manifestation, alors que les Franciliens étaient toujours en congés ? Tant qu’à patienter presque 3 semaines, ne pouvait-on pas le faire 3 jours de plus ou fallait-il que la mobilisation soit si faible à Paris ? Le soir-même, les journaux commençaient à titrer ce paradoxe : mobilisation décevante pour les syndicats mais recrudescence des violences (et pléthore de titres sur le nombre de policiers blessés etc.).

La colère gronderait-elle malgré tout ?

J’avoue avoir aimé que Cazeneuve doive demander aux syndicats, organisations lycéennes et étudiantes, de condamner les violences. Dommage que certains se soient prêtés au jeu de la bien-pensance. Les communiqués de la CNE ont tranché : les « casseurs » sont des manifestants.

1er mai. Mieux que le samedi, c’est la vraie balade annuelle du dimanche pour le coup, celle qui vise normalement à se rassurer : oui, nous sommes bien dans un pays démocratique. [sourire]

J’ai toujours eu du mal à me mobiliser spécialement ce jour-là, même si je respecte les initiatives de chacun.

Mais pour moi, ce folklore entretenu chaque année agit comme un somnifère. Le 1er mai c’est comme la Saint-Valentin : tous ensemble, quitte à l’oublier les 364 autres jours de l’année, on célèbre l’amour et le droit du-de la travailLEUR-SE.

Au secours. J’étouffe. Mais voilà les fumigènes qui dissipent l’esbrouffe.

Ce 1er mai-là, n’a pas été la petite balade traditionnelle du dimanche.

Elle a laissé, à Reuilly et ailleurs, certains stigmates plaisants.

Retour de vacances, on doit encore chercher les préavis de grève, pas claire cette histoire… Pourquoi les syndicats ne pondent-ils pas un calendrier de grèves, maintenant que la sauce a pris ?

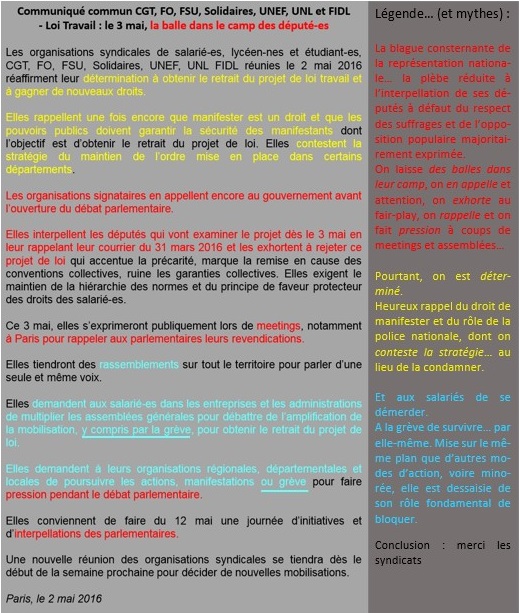

Au lieu de ça, voilà le communiqué unitaire que nous recevons… Dès l’intitulé, La balle est dans le camp des député-es on se dit, en version polie : « mais, c’est une plaisanterie ?! »

49-3, un tournant décisif ?

Il aura finalement fallu un énième 49-3 pour que les syndicats jouent du point d’exclamation et crient à l’indignation de ce flagrant déni de démocratie.

La suite du calendrier a été davantage à la hauteur de la lutte, bien qu’encore trop timorée du goût de certains. De beaucoup.

Deux grèves déposées dans la semaine du 16 mai. Les syndicats qui demandaient hier aux parlementaires de se repencher sur la question (s’il-vous-plaît, Messieurs les députés, repensez-y… sinon, on va se fâcher et faire… des assemblées, nous, d’abord !), ne supportent pas facilement ce bras d’honneur en guise de réponse : eh bien, pas de débat parlementaire, passage en force, na.

Cela pourrait être risible comme une dispute de cour d’école, s’il ne fallait voir torturer la démocratie par un pouvoir exécutif de plus en plus omnipotent et autoritaire. Cela pourrait nous faire rire, s’il ne s’agissait de l’avenir de millions de travailleurs et de notre responsabilité à l’égard des générations futures.

Les enfants, nous avions encore trop à perdre pour nous battre, alors nous vous avons laissé les miettes… et la révolution.

Alors, à ce stade ? Bilan mitigé et déception.

On ne peut enlever aux syndicats le rôle primordial qu’ils ont joué dans ce mouvement social. Certes. J’entends ici et là qu’ils ont mobilisé. Pas faux. Mais je me demande dans quelle mesure, ce ne sont pas les masses, plutôt, qui les ont mobilisés.

Le fonctionnement syndical – dans un sens qui serait épuré des soupçons qui pèsent sur ses différents organismes, à raison –, doit être une constante navette : pas d’actions efficaces possibles sans la base, pas de base sans susciter l’indignation et armer l’affect d’arguments rationnels.

Une colère, une pulsion émotive ne suffit pas, elle est un interrupteur mais doit être traitée pour trouver des solutions à son accalmie. Elle doit dépasser ce sentiment d’injustice pour devenir un constat d’injustice.

Et pour établir ce constat, la colère doit souffrir l’examen de lois réduisant à une peau de chagrin le droit du travail, les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs….

C’est là que les syndicats doivent rassembler, par la vulgarisation nécessaire de jargons juridiques pas toujours intelligibles. Par l’explication pédagogique, on donne une légitimité incontestable à la… contestation.

Mais l’élaboration et la diffusion de ce constat ne sont pas les seules embûches sur la voie de la fédération.

Une fois que l’infâme est compris par tous, naît donc la colère fondée, clairvoyante. Il faut alors flairer les moments où elle gronde à en soulever la chape de plomb qu’on faisait jusque-là peser sur elle. Quand on est un syndicat dans le sens « noble » ou premier du terme, il faut s’emparer de cette colère et lui donner forme dans une fenêtre temporelle précise.

Ce n’est pas chose simple que de saisir au bon moment ces rares opportunités de changer, profondément, le rapport de force. Il faut que cette colère perdure, qu’elle ne soit pas qu’un réflexe nerveux de moutons-malgré-nous, de gens trop fatigués pour se battre sur le long terme. Les syndicats vous le disent : on ne décrète pas une grève générale comme ça, car si nous ne sommes pas suivis, cela mettra un coup de frein aux prochaines mobilisations. Ils n’ont pas tort.

Mais à ce stade, l’accumulation des colères donne vie à autre chose, une rage profonde qui ne se cantonne pas à la contestation d’une seule loi. Nombreux sont ceux qui voient dans celle-ci une goutte d’eau, ou le symbole d’un asservissement plus ancré encore de masses entières de travailleurs.

Gravée dans le marbre législatif, la régression sociale prend ses aises car elle y ajoute le mépris de la Rue, des urnes, donc de la démocratie.

Une nouvelle ère numérique s’est ouverte, bienvenue dans la France version 49-3.

Ce procédé dont on use et abuse, ce camouflet permanent infligé à la vox populi depuis, au moins, le référendum européen, assène toujours plus fort des coups qui assomment mais qui choquent encore. Ils sont la traduction en mots des maux provoqués par d’autres coups. Par tous ses membres, l’État frappe violemment. Cette évolution est rendue possible par la main basse qu’il fait sur les Institutions, dévolues, normalement, à la Nation.

Et même celui qui n’a lu aucun article, comprend sans effort ce déni de démocratie, cette violence. Ils sont d’une grossièreté absolue, et donc, à la portée de tous.

En outre, c’est encore la simplicité, de la loi travail cette fois, qui rend la donne fâcheuse pour le gouvernement. Facile à cerner et touchant une très vaste partie de la population, chacun, individuellement, s’en empare ; le sujet s’invite partout et relie des catégories socio-professionnelles rarement agglomérées autour des mêmes luttes. Ainsi, les indignations partagées et additionnées accouchent d’un large écœurement.

Même la fracture public/privé semble se résorber quelque peu. Si les fonctionnaires pensent être à l’abri (mais ils ne le pensent pas), il faut observer l’abîme au bord duquel ils se trouvent. Au-delà d’un point d’indice gelé depuis 6 ans [1], les avantages d’un agent de la Fonction publique s’amenuisent au rythme des gouvernements qui se succèdent.

Les fonctionnaires ont compris que travailler pour l’État ne les protégeait plus. Cet État démembre leurs acquis par la redéfinition de leurs statuts, les rendant toujours un peu plus corvéables pendant que les services publics se délitent.

Pour ne prendre que l’Education, – plus qu’un service public, mais grand laboratoire auquel le premier budget de l’État donne un permis d’expérimentations diverses et variées –, la réforme des statuts par le décret Hamon en est un exemple parlant [2]. Sans grandes levées de boucliers des syndicats majoritaires [3], il a ouvert la voie à la réforme du collège.

Ces deux réformes coup sur coup, ne sont rien d’autre que la traduction pour l’Ecole publique, de certains principes contenus dans la loi travail et, plus généralement, dans les politiques d’austérité : d’abord on gèle les salaires, puis on installe la flexibilité pour permettre, ensuite, la déréglementation grâce à l’autonomie des établissements.

Voilà comment, en deux ans, on territorialise l’Education, qu’on qualifie encore, pourtant, de « nationale ».

Quant à la droite, à lire tous ses programmes confondus, ce qu’elle prépare est un matraquage de la Fonction publique en bonne et due forme. Juppé veut aligner les régimes de retraite sur le privé [4], Fillon veut supprimer pas moins de 600 000 postes remplacés par des CDD et CDI, le tout sur 5 ans, et porter la semaine de travail de 35 à 39h [5]. Quant à B. Lemaire, il veut tout simplement supprimer la fonction publique territoriale [6].

Après les nombreuses entailles, déjà… chronique d’une mort entamée, donc.

Ajoutée à cela, une gangrène qui ronge les acquis sociaux chèrement arrachés, pendant que les écarts continuent de se creuser et les incompréhensions de s’empiler les unes sur les autres – pourquoi une boîte largement bénéficiaire organise-t-elle de vastes plans de licenciements ? pourquoi les boîtes mal gérées voient des faillites aboutir à des indemnités de PDG outrancières alors que le plan économique bouscule des familles entières ? –, la colère se change en rage.

Et la casse, tant fustigée d’un côté, rappelle sans cesse que de l’autre, toutes sortes de violences et de destructions, autrement plus conséquentes et brutales, radicalisent les foules. Ces violences sont économiques, sociales, politiques, judiciaires et policières.

Quand on connaît l’ampleur de Panama papers, qu’on ne brandisse pas le bilan des casses d’abribus d’une multinationale sûrement bien assurée [7]…

Les syndicats, pas moins que moi citoyenne lambda, le voient et le sentent bien tout ça, non ? S’informent, se positionnent, se préparent… ou pas ?

Oui mais… ce ne sont pas les syndicats qui définissent les contours du travail, mais bien le capitalisme et ses besoins.

Dès lors, les syndicats sont un outil d’émancipation des masses salariales qui doivent les dépasser, tant par le cadre, rigide par bien des aspects, que par les revendications transformées en velléités viscérales. De ce point de vue théorique, le syndicat est un moyen et pas une fin en soi.

D’un point de vue empirique, les syndicats reproduisent les formes organisationnelles hiérarchiques et sont chapeautés par des bureaucraties, tout aussi déconnectées des foules que leurs homologues politiciennes, souvent. Et comme elles, à force, elles deviennent des oligarchies et donc des organismes de contrôle qui répriment les élans qui ne sont pas les leurs.

Ainsi, les syndicats perpétuent la lutte des classes bourgeoises et prolétaires. Je vous recommande chaudement cet article qui en fait une démonstration pertinente : Sur les syndicats et le syndicalisme.

Par sa nature et sa disposition nécessaire à s’asseoir à la table des « discussions », le syndicat accepte les paramètres d’une négociation où les éléments de langage constituent l’essentiel des échanges. Ainsi cadré, le dialogue social devient, dès le début, réducteur des plus fortes aspirations. La négociation a déjà commencé avant d’être ouverte et dans son essence même, il y a, intrinsèquement liée, la perte.

Or, certaines réformes (pour ne pas dire la plupart depuis longtemps), sont à rejeter en bloc. Pas à négocier le quart d’un millième de seconde. Tout y est si scandaleux qu’on ne peut admettre, en amont, perdre ne serait-ce que sur un point.

Surtout quand souffle un vent de révolte comme aujourd’hui. Les syndicats ont le mobile et les complices nécessaires pour assassiner cette loi. Leur manque peut-être la volonté, plus que le courage.

Il ne faut pas oublier que la majorité des syndicats ne sont pas favorables à la révolution. Depuis Waldeck-Rousseau, leur inscription progressive dans un fonctionnement insti/consti-tutionnel, si elle est une victoire de la démocratie, a été trahie par l’approbation de règles du jeu où les dés sont pipés.

En dehors de certains, ou de certaines marges ou fédérations qui dévient plus radicalement des lignes officielles, en dehors surtout, de la base des adhérents et du terrain local où les syndicats conservent leurs attaches par les soutiens et actions salutaires auprès de travailleurs précis, leurs collègues, sur le plan national, on ne va pas au bout et on s’agite pour conserver le fondamental… puis le plus fondamental du fondamental. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien... ?

On cherche à sauver des meubles voués, finalement, à être détruits. L’individu, cotisant ou pas, la Rue, doit mettre et maintenir une pression sur les organisations fédérales de travailleurs. Du moins, si on souhaite les maintenir dans le casting du rapport de force.

Les contre-pouvoirs d’antan, médiatiques ou syndicaux, aujourd’hui si institutionnalisés, ancrés dans les (hautes) sphères et fins connaisseurs de rouages prédéfinis, deviennent des marionnettes de notre quotidien.

Et ne sont désormais réduits, avec leur consentement, qu’à de médiocres garde-fous.

Car s’ils ne s’acoquinaient pas avec les différentes strates des différents pouvoirs, ils profiteraient davantage, en ce moment, de cette vague qui s’offre à eux.

Mais on préfère rester docile et annoncer une grève pour les 26 mai et… 14 juin.

Encore trois semaines pour espérer l’essoufflement… ou pour créer des électrons libres.

Post-Scripum :

Ecrit il y a quelques jours. Aujourd’hui, la CGT prend bien plus ses responsabilités. Ultime sursaut, ou un vrai rapport de force qui s’installe ? Les autres syndicats la confineront-ils à l’isolement ou vont-ils être un peu plus dignes ?

Affaire à suivre.