Après un parcours déjà tumultueux, marqué par la répression syndicale, parfois la prison, [1] Germaine Berton, jeune provinciale récemment montée à Paris, décide de frapper un grand coup :

Le 22 janvier 1923, ayant pénétré dans les locaux de l’Action française, elle abattit de plusieurs balles Maurice Plateau, chef des Camelots du roi, faute de pouvoir atteindre Léon Daudet, puis retourna l’arme contre elle, mais ne parvint qu’à se blesser. À la police venue l’arrêter, elle déclara qu’elle avait voulu venger Jaurès, Almereyda et protester contre l’occupation de la Ruhr. [2]

Les camelots du roi remplissaient le rôle de service d’ordre de l’Action Française, mouvement royaliste, antisémite et fasciste, et étaient impliqués dans de nombreuses rixes qui faisaient parfois des victimes. Quand à leur chef Maurice Plateau, c’était un ancien combattant, heureux de s’être fait amocher dans les tranchées.

Près d’un an après cet assassinat, le 24 décembre 1923, Germaine Berton est acquittée.

Comment, pour une fois, la justice a t-elle pu faire preuve de compréhension envers un acte de violence politique ?

L’institution judiciaire n’a pas, par cet acquittement, cherché à légitimer l’acte de Germaine Berton, mais a voulu désamorcer une tension qui aurait pu se cristalliser autour de la personne de la jeune anarchiste. En effet, juste après l’assassinat, des membres de l’Action française avaient attaqué des journaux anarchistes et même tenté de s’en prendre aux locaux de l’Humanité. Et Germaine Berton bénéficiait d’un fort soutien du mouvement anarchiste ainsi que du mouvement surréaliste.

L’Action française était un mouvement très violent, appelant à la haine raciale, antirépublicain, ce qui venait peut-être légitimer jusqu’aux yeux de la justice une certaine violence en retour.

Il s’agissait aussi pour l’institution judiciaire de se faire racheter pour l’acquittement de Raoul Villain, l’assassin de Jaurès, qui put se la couler douce jusqu’en 1936, date à laquelle les anarchistes espagnols débarquèrent à Ibiza et lui réglèrent son compte. L’acquittement de Villain, qui avait eu lieu en pleine ferveur patriotique, paraissait désormais, après la boucherie, impardonnable.

Enfin, le sexisme dominant permettait de justifier à bon compte un acquittement : la jeune femme, tout juste majeure, fut considérée comme irresponsable. Le tribunal privait ainsi le mouvement anarchiste d’une martyre potentielle, et désamorçait efficacement la dynamique qu’elle avait pu enclencher.

En 1923, éclate l’affaire Germaine Berton : le 23 janvier, une jeune militante anarchiste tue le « camelot du roi » Maurice Plateau, secrétaire de rédaction à l’Action française, dans les locaux du journal, d’un coup de revolver. Une deuxième affaire vient se greffer sur la première, lorsque Philippe Daudet, fils de Léon Daudet, rédacteur en chef de l’Action française, est retrouvé mort dans un taxi. Plusieurs versions se répandent sur la mort du jeune homme, âgé de seize ans : il serait monté dans un taxi, en sortant de la librairie anarchiste, gérée par un nommé Le Flaouter, et, à l’instant où il passait devant la fenêtre de la cellule de Germaine Berton dont il était amoureux, il se serait tiré un coup de revolver. Selon une deuxième version, il s’agirait d’un crime policier, Le Flaouter ayant été un indicateur de la police. Comme le souligne José Pierre, les surréalistes optèrent pour la première version : « Germaine Berton n’est donc pas seulement celle qui tue, mais celle pour qui l’on se tue ». Dès le début des événements, les surréalistes vont manifester leurs sympathies envers la jeune femme. dans Littérature de février-mars 1923 Aragon justifie l’acte terroriste de la militante :

À une époque où toute liberté est laissée à une fraction, sous le chantage de sentiments qui flattent ce qu’il y a de plus bas dans une nation, d’exprimer partout et en tous termes une doctrine d’arbitraire et de dictature, la provocation part de ceux qui, à tout instant, menacent chez autrui cette liberté qu’on leur laisse ; et si un individu prend conscience de cette monstrueuse inégalité, de la vanité de toute parole devant la puissance grandissante d’une telle fraction, je tiens cet individu pour autorisé à recourir aux moyens terroristes, en particulier au meurtre, pour sauvegarder, au risque de tout perdre, ce qui lui paraît, à tort ou à raison, précieux au delà de tout au monde

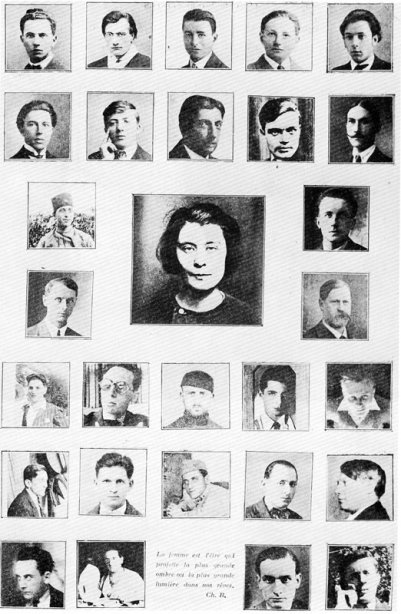

André Breton déclare que, pour lui, « l’opinion de Germaine Berton est infiniment plus considérable que celle de Monsieur Gide ». En décembre, lors du procès de la meurtrière, Breton ne pense qu’à elle, voit en elle l’incarnation de la révolution et de l’amour. Après son acquittement, Breton, Aragon et Max Morise vont lui porter une corbeille de roses et d’œillets rouges, accompagnés de ces mots : « À Germaine Berton, qui a fait ce que nous n’avons su faire ». Enfin, dans le numéro 1 de La Révolution surréaliste, parait le portrait de la jeune anarchiste, entouré de ceux des surréalistes, alors qu’un peu plus loin Aragon déclare se « prosterner simplement devant cette femme en tout admirable qui est le plus grand défi que je connaisse à l’esclavage, la plus belle protestation élevée à la face du monde », et rend hommage à l’absolue liberté dont elle a témoigné. Quand au suicide du jeune Daudet, il ne laissa pas non plus indifférents les surréalistes. A la suite de l’article de G. Vidal, gérant du Libertaire : « La mort tragique de Philippe Daudet », Aragon remit au journal un court texte, signé par le groupe :

Monsieur, Nous vous félicitons hautement de votre article : « La mort tragique de Philippe Daudet », paru dans Le Libertaire. Nous ne faisons pas partie de votre milieu, ce qui ne nous empêche pas d’admirer le courage dont vous faites preuve. Nous sommes de tout cœur avec Germaine Berton et Philippe Daudet : nous apprécions à sa valeur tout véritable acte de révolte.

[...]

L’acte de la jeune anarchiste renvoie à la célèbre phrase du Second Manifeste : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut dans la foule ». À ceci près qu’il ne s’agit pas ici de tirer au hasard mais d’abattre un responsable de l’Action française. C’est le geste de G. Berton, et non son appartenance au milieu libertaire, qui est glorifié par les surréalistes : célébration de la révolte donc, de la révolte individuelle, dirigée contre les représentants de la réaction, et non ralliement à l’anarchisme. En effet, Aragon laisse entendre que le geste de cette femme dépasse la doctrine dont elle se réclame. Il craint que son acte ne soit sous-estimé par ses compagnons ; car, pour les militants anarchistes, l’acte de révolte, ou la « propagande par le fait », est certes légitime, mais n’est qu’une des manifestations de la lutte contre l’ordre social qui en comprend bien d’autres et notamment la plus porteuse d’espérance : la révolte collective, prélude indispensable à la Révolution. Devant cette « minimisation », Aragon ne peut ressentir qu’une « honte » car, pour lui, cet acte individuel, manifestation suprême de l’individu, est le plus légitime acte de révolte. Ainsi s’inquiète-t-il devant d’éventuelles réticences de la part des anarchistes. la réaction d’Aragon est hautement significative : elle sous entend que l’anarchisme est jugé médiocre et que l’acte de révolte individuelle est glorifié au plus haut point. D’autres réactions viennent étayer cette thèse : pour Breton, l’acquittement de la jeune femme paraît retirer au geste sa valeur d’acte de révolte. Par ailleurs, leur absence de réaction devant les actes de révolte collectifs démontre leur manque d’intérêt pour le mouvement révolutionnaire : à l’inverse, ce sont d’autres actes de révolte qui ont retenu leur attention : les exploits de la Bande à Bonnot, ceux d’Emile Henry...

extrait de Parcours politique de surréalistes, Carole Reynaud Paligot.