Article initialement paru sur le site Agitations

Karl Marx, Le Capital, volume II

« Quand il pleut, quand il y a de faux nuages sur Paris, n’oubliez jamais que c’est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée fait la pluie. La révolution fait le beau temps ».

Guy Debord, La Planète malade

Introduction

Indéniablement, le désastre est en cours. Les Îles Marshall sont progressivement inondées, certaines ont déjà disparu. Les réfugiés climatiques se multiplient, et sont des milliers à demander l’asile climatique : ils seront plusieurs centaines de millions d’ici 30 ans (à noter qu’à ce jour, le statut de « réfugié climatique » n’est pas reconnu juridiquement par les institutions supranationales). Les catastrophes naturelles s’intensifient, l’augmentation de la salinité des eaux menace nombre de terres agricoles, les feux de forêt paraissent dans certaines régions inarrêtables. Des métropoles et mégalopoles phares du capitalisme mondialisé sont menacées d’être invivables d’ici quelques décennies, notamment Miami, New York, Rotterdam, Tokyo, Singapour ou encore Amsterdam.

Il serait fastidieux de recenser tous les dégâts du réchauffement climatique, et là n’est pas notre sujet. Nombre de travaux ont déjà été réalisés [1] sur ce qui apparaît aujourd’hui comme une menace monstrueuse et imminente : l’effondrement de toute civilisation humaine. Les théories catastrophistes ont désormais le vent en poupe, tout comme les thèses, articles et ouvrages de collapsologie. Le survivalisme devient progressivement un thème sociétal en vogue, surfant au gré des pseudo-solutions individualistes et techno-utopistes prônées par les tenants du capitalisme vert ou par les lobbys assurantiels du risque climatique. Le changement climatique est un marché lucratif.

Depuis des décennies, l’ampleur du danger est étudiée par des institutions et chercheurs, pour la plupart occidentaux et régulièrement subventionnés par de grands groupes capitalistes. Les plus grandes fortunes mondiales se transforment en philanthropes sauveurs de l’humanité. En 2016, Bill Gates, à travers sa fondation et le fonds Breakthrough Energy Ventures, levait un milliard de dollars afin de développer des technologies de géo-ingénierie illuminées nécessitant l’exploitation de millions de prolétaires pour des résultats plus qu’incertains. Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) ou Richard Branson (Virgin) furent parmi les principaux donateurs. D’autres multimilliardaires explorent en hélicoptère les savanes africaines et indonésiennes afin de redorer leur image en comptant le nombre d’éléphants disparus chaque année : une façon comme une autre de faire campagne sans nécessité de serrer des mains.

Les capitalistes profitent de la déqualification du prolétariat à l’ère du toyotisme [2] pour s’arroger toutes les compétences techniques et toutes les solutions au changement climatique : les travailleurs, aliénés, sont dépossédés de toute capacité d’intervention sur la production, entrainant la promotion d’une attitude individualiste et morale sur la crise en cours. Ainsi, les capitalistes font de la crise environnementale un problème « civilisationnel », un « enjeu nouveau pour nos démocraties », se pressent pour parler de « consensus » quant au danger qui nous guette. L’idéologie citoyenniste du « tous ensemble » ou celle pseudo-radicale de l’écopopulisme sont incapables de mettre fin aux ambitions d’exploitation des ressources naturelles propres au système actuel, précisément parce que ce dernier ne peut fonctionner qu’en accumulant toujours plus de richesses. Ces idéologies s’indignent de l’inaction de l’État, incapable de remettre l’humanité sur de bons rails. Dès lors, l’État est le nouvel interlocuteur privilégié des acteurs des marches pour le climat, marches très majoritairement métropolitaines, blanches et bourgeoises. De son côté, l’économie apparaît pour ces marcheurs, dans un système mondialisé, comme lointaine, sinon secondaire : elle est une « interlocutrice » absente.

L’indignation citoyenniste est d’un moralisme exacerbé, si bien qu’on entend parler à longueur de temps d’alternatives institutionnelles. C’est l’homme qui est visé dans son individualité, abstraitement, et ce principalement à travers son mode de consommation. La production marchande passe à la trappe au profit du « consom’acteur », le genre humain est aussi bien le fauteur de trouble que le bouc émissaire, l’universalisme bourgeois hors-sol des Lumières reprend ses droits. Une vision fictionnelle du système-monde l’emporte à l’heure où les sols sont presque partout déjà morts.

Contre cette lecture caricaturale de la crise en cours, nous effectuerons dans un premier temps une critique radicale du concept d’Anthropocène, en tant qu’il serait cause du réchauffement climatique, et nous lui préférerons le concept de Capitalocène. Dans un second temps, nous verrons comment le système capitaliste produit différentes formes de racisme environnemental. Enfin, nous verrons ce qu’une lecture écoféministe de la crise telle que celle de Maria Mies nous enseigne à propos des liens entre effondrement environnemental et domination masculine, le tout afin de comprendre comment les luttes actuelles (aux prises avec les contradictions du capital, de genre et avec la segmentation raciale du travail comme de l’espace) sont imbriquées et tendent à ralentir la crise.

Anthropocène ou Capitalocène ?

En 2002, le chimiste Paul Crutzen et le biologiste Eugene Stoermer inventaient le terme « Anthropocène » afin de désigner une ère géologique faisant suite à l’ère Holocène et ayant des conséquences anthropiques modifiant l’environnement mondial. Flou, ce terme repopularisé par l’historien bengali Dipesh Chakrabarty est vivement critiquable. Selon Chakrabarty, la crise écologique (qu’il distingue non sans difficulté de la crise de la valorisation et de la reproduction capitaliste) transcenderait l’histoire proprement capitaliste, soit la période de radicalisation marchande de l’histoire de la lutte des classes, car elle toucherait invariablement, au final, riches et pauvres, bourgeois et prolétaires, tous étant des humains dans le même bateau. Oubliant que dans une galère, le rameur est plus proche de prendre l’eau que le voyageur en cabine.

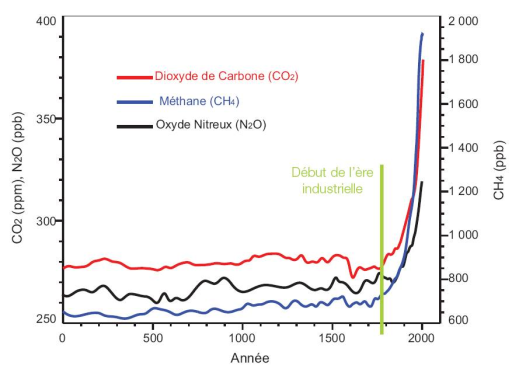

En inscrivant la crise écologique dans une lecture historique croisant temporalités géologiques et humaines, Chakrabarty date la crise environnementale à la domestication du feu par l’homme, comme si le dérèglement climatique n’était pas né au XIXe siècle avec les poursuites de l’accumulation primitive du capital, soit la première révolution industrielle. Si le dérèglement climatique avait débuté avec la naissance du genre Homo, comment comprendre le petit âge glaciaire ayant eu lieu de 1350 à 1850 ? Comment comprendre le brutal refroidissement du climat mondial entre 1520 et 1610 à la suite de l’extermination presque systématique des populations amérindiennes par des colons blancs ? Les systèmes productifs préindustriels, non fondés sur l’extraction de ressources naturelles minières, ne provoquèrent pas le changement climatique que nous vivons aujourd’hui, et il va sans dire que Christophe Colomb n’était aucunement une quelconque sorte de cryptocapitaliste.

Le terme « Anthropocène » permet au capitalisme d’écarter sa responsabilité décisive dans le saccage de la planète et de sa biodiversité, et il est aujourd’hui clair qu’une politique d’austérité environnementale est impossible. Il n’y a pas ici de place au hasard, Paul Crutzen lui-même étant un fervent défenseur de technologies de géo-ingénierie fondées sur l’exploitation de millions travailleurs dans les pays les moins développés (au sens de l’agenda capitaliste dominant). En réalité, comme le fait remarquer le fondateur du concept de Capitalocène, Andreas Malm, dans son ouvrage L’Anthropocène contre l’histoire, « il est vrai qu’il y a une corrélation entre la population humaine et les émissions de CO2, mais celles-ci ont été multipliées par 654,8 entre 1820 et 2010, tandis que celle-là [NDLR, du premier homme à 1820] n’a été multipliée “ que ” par 6,6, ce qui indique qu’une autre force, bien plus puissante, a dû alimenter ce feu » (p. 12). Le feu maîtrisé à l’âge de pierre peut dormir sur ses deux oreilles.

L’industrie minière (charbon, pétrole, gaz) est la plus adéquate au système capitaliste encore aujourd’hui, et les énergies renouvelables ne peuvent être que des substrats dans un monde marchand. Les marchandises que nous trouvons aujourd’hui partout, surproduites et standardisées, nécessitent absolument, dans leur procès de production, l’utilisation d’un capital circulant fait de matières premières d’origines fossiles. Dès l’invention de la machine à vapeur, comme le rappelle Armel Campagne dans Le Capitalocène – Aux racines historiques du dérèglement climatique, le capitalisme a fait un bond technique, s’affranchissant des contraintes naturelles de l’énergie hydraulique. Le capitalisme, toujours en quête d’extraire plus de valeur sur la base du travail humain, ne peut depuis cette époque plus se passer des combustibles les plus polluants dont nous disposons, pétrole désormais en tête.

Dès lors, le premier problème qui apparaît est celui de la transition vers un monde non capitaliste, donc non fondé sur des énergies non renouvelables. Bien sûr, la « transition énergétique » capitaliste est un vaste plan marketing. En France par exemple, Emmanuel Macron soutient un programme « pollueur-payeur » avec sa taxe carbone (taxe sur les carburants), soi-disant afin de financer le passage à un monde vert, comme promis lors de la COP21 à Paris. En réalité, cette taxe carbone a financé jusqu’en janvier 2019, à hauteur de plus de 3 milliards d’euros, le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), soit un immense cadeau aux multinationales, principales sources d’émissions de gaz à effet de serre.

Mais Andreas Malm est lui aussi dans une impasse puisqu’il propose à la fin de son ouvrage, en léniniste, une planification étatique mondiale de la transition énergétique. C’est oublier ici que le terme « global warning » est trompeur, car les effets du changement climatique diffèrent selon les endroits de la planète. Il semble impossible et difficilement souhaitable de prôner un centralisme quelconque pour résoudre la crise. Comme l’affirme Armel Campagne dans une interview à Grozeille, « Lui et d’autres théoriciens comme Daniel Cunha ont une vision cybernétique dans laquelle la nature peut être intégralement gérée de façon techno-scientifique, informatique même. Il y a fort à parier que pour gérer les conséquences locales du dérèglement climatique, la logique technocratique sera peu efficace. »

Depuis la restructuration économique des années 1970 et la fin d’un cycle de puissantes luttes de la production (grèves de masse, syndicats forts, etc.) au profit d’un ensemble de luttes sur la circulation, c’est-à-dire majoritairement d’émeutes sociales, nous ne pouvons plus envisager de politique de planification écologique centralisée. La mondialisation et la division toujours plus soutenue du travail aux quatre coins du monde ont ouvert un nouveau cycle de lutte promettant de nouvelles solutions à la crise climatique capitaliste. Le mouvement des Gilets jaunes en est un exemple frappant. Comme l’explique Jack Rusk [3], les actions émeutières de blocages de flux, ou « émeutes des ronds points » (Joshua Clover [4]) ont conduit en quelques mois de lutte à une diminution impressionnante des émissions de gaz à effet de serre normalement produites par les entreprises implantées sur le territoire national. Les luttes portant sur la circulation brisent des espaces clés pour la production et la distribution polluantes de biens marchands.

Ces luttes ont l’avantage indéniable, en plus de ralentir le réchauffement climatique en s’attaquant directement à l’économie, de ne pas s’affirmer comme le mouvement ouvrier d’antan sous la forme d’un mouvement très majoritairement masculin et blanc. En décembre 2018 en Seine-Saint-Denis, dans le double contexte des manifestations contre la réforme de l’enseignement et des manifestations hebdomadaires de Gilets jaunes, des émeutes lycéennes ont bloqué de nombreuses heures la circulation d’artères menant à Paris et se sont parfois attaquées à des supermarchés, comme à Aubervilliers. Bien sûr, ces jeunes ne portaient pas de « revendications écologiques » comme les lycéens parisiens manifestant pacifiquement chaque vendredi. Pourtant, leur lutte, elle, a eu des répercussions sur l’économie de leurs quartiers, gênant parfois le bon fonctionnement d’entreprises capitalistes polluantes. Avant tout, il s’agissait là d’émeutes de jeunes racisés, victimes d’un racisme non seulement politique et policier, mais aussi environnemental.

« La couleur de l’écologie n’est pas le vert, mais le blanc »

Cette phrase résume parfaitement la première partie de l’ouvrage de Razmig Keucheyan La Nature est un champ de bataille (citation p. 24). Le capitalisme, segmentant racialement la division du travail à différentes échelles (micro et macro) produit ce que cet ouvrage nomme très justement « racisme environnemental » (concept développé pour la première fois par Benjamin Chavis en 1987 dans Toxic Waste and race in the United States) : ségréguées spatialement, les populations racisées (Latinos et Afro-Américains aux États-Unis, afrodescendants et migrants d’Europe de l’Est en Europe de l’Ouest, etc.) effectuent les travaux les plus durs et les plus dangereux (inhalation de produits chimiques, tri des déchets, transport logistique, peinture en bâtiment, nettoyage des espaces publics, etc.) tout en vivant près d’incinérateurs à déchets, dans des ghettos urbains sales proches d’importants axes routiers et composés pour une grande part de barres d’immeubles insalubres parfois encore amiantées.

Prenons l’exemple de l’entreprise Paprec, principale entreprise de recyclage en France et massivement présente en Seine-Saint-Denis. Son PDG, Petithughenin, est un chantre du « capitalisme vert ». La Plateforme d’Enquêtes Militantes, collectif militant communiste de région parisienne, réalisait avec nous une enquête [5] en 2018 sur les conditions de travail des ouvriers du tri et du reconditionnement des déchets : « Confinés dans des cuves en béton, des trieurs en masques et combinaisons blanches ramassent à la main des montagnes de paperasse, dans des nuages de poussière. (…) En Île-de-France, près de la moitié des ouvriers du déchet sont des immigrés et près des 2/3 sont sans diplômes. Dans l’entrepôt de La Courneuve, le recrutement cible en priorité des primoarrivants, avec ou sans papiers. » Dans ce genre de situation, au contact de machines de tri et de déchets sales avec pour consigne d’augmenter la productivité, les douleurs musculosquelettiques ou respiratoires ne sont pas chose rare.

Datée de 2014, une étude de l’université du Minnesota [6] est claire quant au cas états-unien : les membres de minorités ethniques du pays sont exposés à du dioxyde d’azote (NO2, gaz toxique en cause dans les maladies asthmatiques entre autres) à un taux 38 % plus élevé que les populations blanches. La nature, comme l’a montré André Gorz dans Leur écologie et la nôtre, est aussi bien un terrain de pillage qu’une poubelle à administrer. Cette administration, comme le démontre Razmig Keucheyan, est souvent réalisée dans des territoires où habitent ceux qui sont déjà victimes d’un racisme institutionnel systémique se matérialisant par exemple sur le marché du travail. Pour les collectivités territoriales et les entreprises, ces territoires sont facilement contrôlables ou pacifiables, et il est moins risqué d’y voir naître des réactions hostiles comme, entre autres, des recours en justice risquant de freiner le procès d’accumulation capitaliste. La pauvreté non blanche est la première victime de la consommation bourgeoise blanche, et la misère insalubre dans laquelle elle vit renforce tout un système raciste l’y cantonnant : la boucle est bouclée.

Les catastrophes « naturelles » touchent aussi majoritairement les populations pauvres non blanches. En 2005, l’ouragan Katrina inondait une immense partie de La Nouvelle-Orléans, prenant la vie d’une majorité de personnes noires obligées de vivre dans des terrains inondables. La migration de ces populations permit une gentrification accrue de la ville. En 2003, une immense canicule eut lieu en Europe faisant de nombreux morts, et celle-ci toucha encore plus durement les ghettos urbains que les quartiers riches blancs et pavillonnaires en raison de concentrations de chaleur accrues par un urbanisme inadapté (problèmes d’isolation, végétalisation faible dans nombre de cités, tours HLM favorisant les îlots de chaleur, etc.). Plus récemment, les 14 et 15 mars 2019, le cyclone Idai frappait la ville de Beira, au Mozambique. Il s’agit de la première ville entièrement détruite à cause des changements climatiques, et le cyclone fit 468 morts au Mozambique et plus de 250 au Zimbabwe. Il faut ici souligner le fait que le Mozambique, parmi les pays les plus pauvres au monde, est un pays bien peu industrialisé et ne concentrant que 0,14 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Les rétroactions dues au changement climatique sont profondément inégalitaires et ont pour origine un mode de production racialisant l’espace à grande échelle.

La thématisation et la conceptualisation du racisme environnemental sont une chose absolument nécessaire pour comprendre les développements actuels du Capitalocène. Mais précisons ici trois écueils à éviter. Le premier est l’impasse stratégique dans laquelle Razmig Keucheyan entre à bras ouverts. Militant du Front de gauche, il affirme pour la revue Ballast [7] en 2016 : « L’une des questions politiques du moment est : comment faire converger les mouvements écologistes et la gauche héritière du mouvement ouvrier ? » Rien de plus faux ! La gauche héritière du mouvement ouvrier en a depuis longtemps fini de sa belle mort, incapable de saisir les modalités de lutte des habitants racisés des quartiers populaires, tandis que les mouvements écologistes traditionnels ont perdu une grande part de leur radicalité à la fin de la période altermondialiste des années 2000, à défaut de perdre leur blanchité. Si nous parlons de racisme environnemental, enterrons une fois pour toutes la sacro-sainte « convergence des luttes » idéaliste et aveugle à ses propres contradictions.

Le second écueil est bien évidemment celui de la « justice environnementale », mélange de théorie de la justice bourgeoise (John Rawls) et d’écologie morale saveur « je me donne bonne conscience ». Disons le tout net, la justice n’a pas d’autre but que de se réformer en vue d’obéir à un arbitraire policier plus ou moins latent, soumis aux exigences répressives du capital. On exclut donc par là très rapidement toute idée de « remboursement de la dette écologique » : les capitalistes, majoritairement représentés dans les Nords, ne rembourseront jamais un centime aux Suds. L’époque actuelle est à la militarisation des territoires néocoloniaux ou encore colonisés afin d’en extraire les dernières ressources accessibles, et ce même au prix du sang. De plus, on ne comprend pas le concept de justice environnementale sans ceux de développement durable ou d’écodéveloppement. Mais l’écologie comme programme de survie planétaire est un phénomène profondément lié non pas à une mauvaise gestion du développement, de l’économie ou de la croissance, mais à l’existence problématique de l’économie en tant que telle. Être écologiste, c’est sans aucun doute produire une critique de l’économie politique conséquente.

Le dernier écueil à éviter est celui de la fameuse « consommation éthique sous le capitalisme », rabâchée à toutes les sauces. Dans les quartiers populaires, l’accès à des produits certifiés bio ou « éthiques » est un luxe, sinon une prise de position idéologique paradoxale puisque la principale problématique des plus pauvres depuis des décennies est celle de la reproduction de leur force de travail (avoir un toit, se nourrir jusqu’à la fin du mois, avoir accès à différentes formes de mobilité, etc.). De plus, et c’est ce que nous allons voir par la suite, au niveau mondial l’accès à une consommation « éthique » (sinon digne, se nourrir de son travail pour continuer à travailler) est une problématique qui, en plus de porter différentes formes de racisme environnemental (magasin bio des centres-ville blancs contres hypermarchés discounts des ghettos urbains), porte en elle tout le problème de la distinction de genre.

L’écoféminisme, ou de la nécessité d’abolir le genre pour sauver le climat

Le 7 mars 2011, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) rendait le rapport suivant : « Un profond fossé sépare les agricultrices des agriculteurs en ce qui concerne l’accès à un vaste éventail de ressources agricoles, notamment la terre, le bétail, la main-d’œuvre agricole, l’instruction, les services de vulgarisation, le crédit, les engrais et la mécanisation. Les femmes dans toutes les régions ont généralement moins d’accès à la terre que les hommes. S’agissant des pays en développement pour lesquels on dispose de données, les femmes représentent 3 à 20 pour cent des propriétaires terriens. La part des femmes dans la main-d’œuvre agricole est largement supérieure et varie de 20 à 50 pour cent dans ces pays. Les agricultrices obtiennent moins de rendements que les agriculteurs, non pas parce qu’elles sont moins douées, mais parce qu’elles gèrent des exploitations plus petites et utilisent moins d’intrants, comme les engrais, les semences améliorées et les outils performants. »

Le rapport a le mérite d’être percutant : partout, les femmes sont exclues de l’accès à la propriété terrienne, mais doivent tout de même exploiter la terre pour des propriétaires masculins, et cette situation est particulièrement visible dans les pays du Sud, ou « pays en voie de développement ». Les femmes, extrêmement minoritaires dans la propriété de grandes surfaces agricoles pourries par les pesticides, par exemple au Brésil avec les latifundios (agriculture extensive, par opposition aux minifundios familiaux dans lesquels elles jouent un rôle majeur, avec une agriculture plus traditionnelle et vivrière malgré une pauvreté déconcertante), sont systématiquement associées à « la nature ». Dans de nombreuses régions du monde, et particulièrement en Inde, la majorité de la production agricole vivrière du pays est le fait de paysannes (98 % dans le mouvement Chipko au Rajasthan, par exemple). Aussi, en Afrique, 60 % du travail agricole est effectué par des femmes, à l’heure où les grandes nations capitalistes demandent toujours plus de matières premières agricoles (que ce soit des nations à tradition coloniale dans la région, comme la France, ou sans tradition coloniale dans la région, comme la Chine avec ses « nouvelles routes de la soie »).

Cette association de « la femme » à « la nature », comme le montre Karen J. Warren en 1998 dans Ecofeminism : Women, Culture, Nature, fonctionne sur un ensemble de conceptions dualistes du type nature (femme) / culture (homme), passif (femme) / actif (homme), objet (femme) / sujet (homme). Dans le Capitalocène, on passe de la passivité de la nature à la passivité des femmes prises comme corps social exploitable gratuitement. Et moins les populations sont blanches, plus la représentation du rapport femme / nature est fétichisée, orientalisée. Les femmes des pays du Sud sont les premières victimes de la planète comme poubelle capitaliste, et elles furent les premières écoféministes autoproclamées. En France, alors que le terme « écoféminisme » fut inventé par Françoise d’Eaubonne, les écrits de Simone de Beauvoir critiquant l’idée d’un rôle « naturel » de la femme amenèrent, à raison, nombre de féministes marxistes à se méfier de la « question de la nature » à l’heure du changement climatique. Quand on essentialise les corps, il est logique que le processus pour en modifier les termes prenne du temps.

L’exploitation du corps des femmes se poursuit bien évidemment dans la gestion de leur fécondité, et nombre d’écoféministes montrèrent depuis les années 1970 le lien existant entre surpopulation et surproduction marchande. Quand les femmes sont objectifiées, elles perdent la propriété non seulement de leur corps, mais aussi des richesses naturelles, et les hommes accaparent la reproduction de leur fertilité. Dans Patriarcat et exploitation dans l’économie mondialisée (2005), Maria Mies (écoféministe marxiste) écrit ceci : « Les ressources naturelles sont considérées comme des “ biens libres ”, exploitées et accaparées par le système industriel de la même façon que le travail de reproduction de la vie par les femmes et la paysannerie. La division du travail par genres, et entre travail salarié et travail domestique, sphère publique et privée, production et reproduction, n’a été possible qu’à travers la naturalisation du pôle féminin de cette division. »

La distinction genrée travail salarié / travail domestique (Silvia Federicci, Christine Delphy) ou sphère publique / sphère privée est primordiale pour comprendre la crise capitaliste environnementale aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard si les luttes écoféministes se sont développées à l’ère de la mondialisation dans les années 1970, lors du passage entre le primat de luttes de la production (majoritairement masculines dans les usines) et celui des luttes sur la circulation. Dans les luttes sur la circulation actuelles, la problématique de la reproduction a un rôle prépondérant puisque ce sont les femmes qui s’occupent habituellement, dans le cercle du « privé », du local, de la maison, de l’entretien de la vie quotidienne familiale. Elles sont à l’avant-garde dans les émeutes de la reproduction : la preuve en est, depuis la domestication ancestrale de leur corps, elles jouent un rôle majeur dans les émeutes frumentaires de toutes les époques. Lorsque les femmes sortent de la sphère du privé et du foyer, comme lors des révolutions du Printemps arabe, elles mettent à mal le système de reproduction capitaliste et donc la production massive de pétrole (ou d’autres ressources naturelles) pour les pays occidentaux.

Donnons un exemple plus précis. En 2011, en Tunisie, un immense mouvement de femmes (à Gabès) dressa des tentes sur des voies ferrées stratégiques pour bloquer les activités du GCT, Groupe Chimique Tunisien, alors plus grande entreprise tunisienne, avec deux objectifs et conséquences : le soutien à des prisonniers politiques, mais aussi le ralentissement très net voire la paralysie de l’activité du GCT (production de 10 000 tonnes de phosphate chaque jour, un calvaire environnemental). La sortie des femmes dans la sphère publique est un enjeu primordial dans la lutte pour l’abolition du genre et, par là, pour empêcher le dérèglement climatique capitaliste, puisque cela mène au blocage de nombreux flux de circulation normalement rationalisés à travers la division de genre. Ces flux de circulation, avec la mondialisation, sont la disparition du local dans une logique import/export particulièrement polluante.

À Paris fut organisé par la maire Anne Hidalgo en février 2019 un évènement souhaitant mêler problématiques de genre et problématique climatique : Women4Climate. Plusieurs points intéressants furent évoqués, tels que le problème des transports favorisant les trajets « allant de la banlieue et des arrondissements extérieurs au centre-ville (…) statistiquement les plus susceptibles d’être utilisés par des hommes (…), les femmes effectuant davantage de trajets plus courts. » Mais si cela part d’une bonne intention, le problème reste le même : les collectivités tentent non pas d’abolir les distinctions de genre et les inégalités en termes de mobilité, et donc d’impact environnemental, mais bien de les simplifier. En réalité, les gouvernants n’ont aucun intérêt à abolir les distinctions de genre nécessaires au bon fonctionnement du productivisme capitaliste contemporain. Il s’agit non pas de désinvestir les lieux de production et de circulation capitalistes (comme le firent des femmes à Gabès et ailleurs), avec un réel impact environnemental, mais de « recourir à la budgétisation sensible au genre, notamment en matière d’investissements d’infrastructures ». L’argent d’abord, et les femmes à la trappe…

Conclusion

Le capitalisme s’appuie sur une dissociation « nature » / « culture » abstraite et anthropocentriste laissant libre cours à un projet productiviste hors-norme. De fait, la plupart des écologistes, même parmi les plus « radicaux », s’enferment dans les griffes du système qu’ils dénoncent en reprenant cette dissociation. Comme le fait remarquer Benoît Bohy-Bunel [8], il n’y a pas de « nature » comme bloc homogène : il n’y a une « nature » que parce qu’il y a un artifice et une industrie humaine. Les projections techniques marchandes qui sont réalisées afin de sauver la planète, exploitant les imbrications entre dominations par le travail, distinction de genre et racisme environnemental, n’ont pas de sens. Elles prennent « la nature » pour un ensemble exploitable immédiatement au même titre que la force de travail naturalisée et objectifiée des travailleurs, femmes et/ou racisés avant tout.

Marx allait dans cette voie, dans le volume I du Capital : « Chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l’Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s’accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur. »

Les hommes blancs profitant de la « grande industrie », des moyens de production, sont associés à la « culture » au sein de sa dissociation capitaliste d’avec « la nature ». Nous ne pouvons pas formuler de critique positive des mouvements écologistes occidentaux sans comprendre que l’écologie morale et universaliste est actuellement un outil de domination qu’il faut renverser pour réellement sauver la planète. Ne nous embourbons pas dans des mouvements tels que Youth For Climate, qui n’ont que pour ambition de réformer le système actuel à base de « startup vertes » comme We Don’t Have Time, la startup procroissance verte qui utilise Greta Thunberg, jeune instigatrice des « grèves pour le climat », afin de faire du chiffre.

Ce type de mouvement cherche à se démarquer des luttes sociales et parvient à le faire : à Bruxelles, de jeunes marcheurs pour le climat et quelques soutiens participèrent à l’arrestation de Gilets jaunes par la police belge. À Nancy, du 13 au 14 avril, aura lieu une « réunion de coordination nationale » pour les représentants autoproclamés de la grève pour le climat, souvent de jeunes hommes carriéristes, et ce sans inviter aucune personne habitant dans les départements et territoires d’outre-mer (pourtant les premières victimes du réchauffement climatique aujourd’hui). Ce type de mouvement veut faire « peau neuve » de l’altermondialisme classique comme des affabulations réactionnaires d’un Pierre Rabhi ou celles fanatiques d’un Theodore Kaczynski (aujourd’hui repris allègrement par l’extrême-droite grecque, suédoise, etc.), au profit d’un néo-libéralisme se voulant de bon ton. Un tel mouvement pourrira de lui-même dans un cabinet ministériel, si nous ne nous chargeons pas de lui pas d’ici là. Nos heures sont comptées.