Retour sur la manifestation contre les violences et crimes policiers

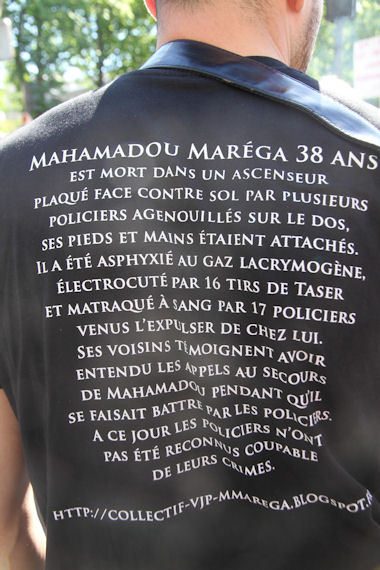

Samedi 5 avril, près de 400 personnes se sont réunies au métro Anvers pour manifester contre les violences et les crimes policiers, à l’appel de plusieurs familles de personnes tuées par la police, de collectifs constitués autour de personnes mutilées par la police, mais aussi de collectifs luttant contre les violences policières, le contrôle au faciès, la répression des luttes sociales et le racisme [1]

Après quelques prises de parole, la manifestation a quitté la place d’Anvers vers 16h, avant de suivre les boulevards Magenta, rue du Faubourg Poissonnière et Réaumur pour rejoindre Opéra, toujours étroitement encadrée par plusieurs centaines de CRS et de flics en civil. La préfecture avait en effet prévenu qu’un dispositif de proximité serait mis en place et averti qu’elle sévirait à la moindre prise de parole « diffamatoire » ou « outrageante » à l’égard de l’institution. Cela pour caresser dans le sens du poil le syndicat policier Alliance qui, scandalisé par la teneur des affiches appelant à la manifestation, avait demandé la veille que la manifestation soit interdite [2]. Ce sont donc près de 50 CRS devant et 100 derrière, ainsi qu’une centaine en réserve dans les rues latérales qui ont été mobilisés.

Si certain-e-s ont appelé à l’apaisement et insisté sur le fait que la manif n’était pas « anti-flics », qu’il s’agissait de dénoncer les « voyous dans la police » responsables de « dérapages », d’autres n’ont pas manqué d’exprimer la responsabilité de l’ensemble des flics dans les agissements de certain-e-s d’entre elleux, et que l’omerta qui entoure tous les crimes et mutilations perpétrés par la police accuse l’ensemble de l’institution.

Des prises de parole à la sono et au mégaphone ont émaillé tout le parcours, tandis que les slogans « Urgence, la police assassine en toute impunité », « Pas de justice, pas de paix », « Police partout, justice nulle part », résonnaient dans les rues étroites et peu fréquentées du 9e arrondissement.

Faire taire les indésirables, ou pourquoi la police assassine

La police, dans sa vocation à préserver l’État de toute atteinte, a carte blanche pour « désintégrer » ceux et celles qu’il estime « non intégrables », ceux et celles qui, par leur comportement ou leurs prises de position expriment un mépris des cadres institutionnels posés par la République, ou tout au moins une volonté de ne pas s’y laisser « intégrer ».

Dans les quartiers dits « sensibles », mais pas seulement, on met dans les mains des policiers des armes de guerre, puis on y accole l’étiquette « non létale » pour tromper l’opinion. Les policiers, ainsi formés à la va-vite, arment leur jouets mortels et tirent dans le tas. C’est comme ça qu’ils gèrent la foule. C’est aussi comme ça qu’ils maintiennent l’ordre public.

Mais on s’étonnera de constater que l’arme la plus létale du policier, c’est ses propres mains. Quand on regarde de près la longue liste de morts impliquant la police au cours des trois dernières décennies [3], on s’aperçoit que l’arme du crime a le plus souvent cinq doigts : étranglement, clés de bras, pliage, c’est souvent à force d’improbables et inutiles contorsions que les corps de leurs victimes se brisent.

Quand le policier intervient à l’encontre d’un étranger ou d’un militant « gauchiste », il sait déjà que sa hiérarchie le couvrira s’il se lâche. Les policiers sont imprégnés des représentations à l’égard des « non français » et des « non citoyens » véhiculées dans les médias et par les hauts représentants de l’État.

Il a été démontré par des études approfondies de l’institution policière que certains corps policiers ont été constitués dans un esprit réactionnaire (les CRS sont institués en 1944) et néocolonial (la BAC succède en 1994 aux différentes brigades (BNA, BAV, BDT, BSN) jusqu’alors placées sous l’égide du Service de Coordination des Affaires Algériennes : on prend les mêmes et on continue !), qu’ils portent en eux l’héritage des anciennes polices coloniales et de leur « savoir-faire » contre-insurrectionnel acquis durant la bataille d’Alger...

Pas étonnant donc que les policiers incarnent la préservation d’un modèle depuis longtemps étrenné, en pliant les personnes issues de l’immigration dans les cadres fixés par un appareil d’État empreint de préjugés racistes et conservateurs.

Quand l’IGPN et la Justice cherchent les coupables... du côté des victimes.

Quand une personne perd la vie, ou parfois son œil à cause d’un tir de flashball [4], c’est bien souvent un long processus judiciaire qui s’enclenche. Bien malgré eux, les victimes ou leurs proches se retrouvent brutalement entraînés sur un chemin semé d’embûches. Autopsies et expertises judiciaires tronquées, manipulées pour faire apparaître des causes imaginaires ou disparaître des symptômes réels [5], mais aussi frais de justice élevés, désinformations des médias, harcèlement de la part des autorités, fins de non recevoir et autres non-lieux...

Sans compter que chaque procédure commence invariablement par la case IGS/IGPN où on tente de convaincre les familles des victimes que la faute ne se place pas forcément du côté de la police, que les victimes ont peut-être provoqué ce qui leur est arrivé. Et si elles ne sont pas découragées par cet accueil suspicieux et hostile, les familles se retrouvent en fin de compte avec un non-lieu, fondé sur des autopsies et rapports médicaux falsifiés qui concluent à des insuffisances cardiaques : on s’étonnera, au regard de la moyenne d’âge des victimes (25 à 30 ans), d’un aussi grand nombre de cardiaques...

Les proches de victimes ou les personnes blessées par un tir de flashball ou de LBD racontent bien souvent la même histoire quand il s’agit de décrire l’accueil reçu par la police des police, par les procureurs ou par certains juges : leur douleur est ignorée, les traumatismes évidents niés et les questions orientées bien souvent dans le sens d’une mise en accusation des victimes. Les policiers quant à eux, sont toujours abrités par leur bon droit et une présomption implicite de légitime défense, bien que cette dernière notion ne connaît à ce jour aucune traduction juridique.

La peine capitale existe toujours, mais ce sont les flics qui jugent.

Quand un flic interpelle, tabasse puis étouffe une personne menottée, quand il sort sont arme et abat une personne qui n’en pointe pas sur lui, quand il vise et tire à la tête avec une arme « non-létale » en risquant de provoquer des lésions mortelles, il met en pratique une exécution sommaire fondée sur son seul sentiment de légitimité. Il juge et exécute sa sentence à la fois, c’est une mise à mort extrajudiciaire. Et lorsque la justice et sa hiérarchie le protègent, le couvrent, le disculpent de cette mise à mort, alors l’exécution devient judiciaire, on appelle ça la peine de mort : on tolère et avalise même le droit du fonctionnaire de police à tuer.

C’est d’ailleurs tout le sens de la guillotine et de son pantin décapité qui ont été installés samedi sur le toit du véhicule de tête à l’arrivée de la manifestation place de l’Opéra, accompagnés des inscriptions « Abolie la peine de mort ? ça dépend pour qui ! » et « Dans certains quartiers, la peine de mort existe encore. Et les policiers y sont seuls juges ». Il s’agissait aussi d’évoquer le caractère raciste de ces mises à mort, qui comme l’enquête de Bastamag le rappelle, concerne généralement « un homme noir ou d’origine arabe, habitant un quartier populaire de l’agglomération francilienne ou lyonnaise ». On ne peut nier au policier la conscience qu’il a de l’acte qu’il commet : il sait pertinemment qu’il peut aller beaucoup plus loin lorsqu’il a en face de lui une personne d’origine étrangère, y compris en lui ôtant la vie.

Il y a dans l’usage de la violence plusieurs niveaux, que le policier franchit ou non en fonction de l’origine sociale et ethnique de la personne qu’il a face à lui. Et, au regard des précédents judiciaires, à savoir des nombreux non-lieux dont bénéficient les policiers criminels, mais aussi du soutien de la hiérarchie et des syndicats policiers, ainsi que des discours convenus sur la nature délinquante des « populations immigrées », le flic a bien ancrée dans son subconscient l’idée que l’étranger peut mourir sans que ça ne fasse de vague.

Quand le ministère éructe, la BRDP travaille.

Lorsque des voix s’élèvent pour dénoncer les collusions entre les flics, la justice et les politiques qui les commandent, le silence médiatique se fait complice, l’indifférence et/ou la culpabilité sont criantes. Et lorsque ces mêmes voix sont leur propre média, qu’elles hurlent sur internet leur sentiment d’injustice ou même plutôt de fausse justice et qu’elles pointent du doigt l’assassinat policier, les ministres de l’intérieur et les syndicats policiers crient à la diffamation. Combien de fois n’a-t-on pas vu le flic qui frappe porter plainte pour outrage et rébellion et les flics qui ratonnent manifester leur sentiment de vulnérabilité aux violences subies ?

Comme écrit plus haut, la veille de la manifestation du 5 avril, le syndicat Alliance criait au scandale, à la diffamation du corps policier et s’étonnait que la préfecture de Paris ait pu autoriser une manifestation qui ose critiquer la noble et exemplaire institution policière.

De même, lorsque qu’Amal Bentoussi alimente son site « Urgence Notre police assassine » avec les éléments et témoignages à charge contre les flics, elle se retrouve convoquée à la Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne, la BRDP, une division de la Police Judiciaire spécialisée dans les délits de presse (diffamations) et qui sert de tâcheron pour les attaques contre les médias libres. Ainsi le Jura Libertaire ou IMC Grenoble sont poursuivis par Hortefeux puis Valls suite à des articles sur la BAC de Marseille, Copwatch Nord-Idf pour ses publications sur les flics [6], Non-Fides et Lucioles pour un article sur les Correspondants de nuit, etc.

Quand les syndicats de flics grondent, les ministres demandent des têtes, la BRDP s’exécute et ce sont les médias libres qui trinquent. Tu as le droit de manifester en silence mais surtout ne t’avise pas de communiquer, c’est une liberté qui n’est pas accordée à tous, mais seulement à ceux qui s’expriment dans les cercles autorisés ou qui bénéficient du privilège de leur fonction ou de leurs relations dans les milieux de pouvoir. C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé ce lundi 7 avril par Mathieu Rigouste lors de l’audience au TGI d’Amal Bentounsi où il intervenait comme témoin (audience qui fera l’objet d’un autre article).

Pourquoi les blessés et les morts doivent s’unir...

Face au silence contraint qu’imposent ceux qui ne veulent pas qu’on parle de leurs « bavures » et « dérapages », mais aussi pour faire face à l’isolement et au sentiment d’impuissance vécu par les proches de victimes ou les victimes elles-mêmes, la manifestation de samedi aura surtout été l’occasion d’une rencontre entre ceux qui vivent des situations similaires mais n’ont pas toujours les opportunités de faire route ensemble.

À l’issue de la manifestation, la Cantine des Pyrénées a prêté son local pour une bouffe partagée entre différents collectifs et personnes, venus notamment de Nantes, Lille, Blois ou Clermont-Ferrand pour rencontrer ceux de la région parisienne, partager leurs expériences et envisager des perspectives communes.

Plusieurs d’entre les victimes ont exprimé le souhait de mettre un terme à leur période de deuil pour initier un combat, qu’Amal aura eu pour sa part la franchise de qualifier de « thérapie » lors de son procès, pour au moins mettre en lumière la vérité sur leurs affaires. S’unir quotidiennement pour lutter aura toujours plus de sens que de se réunir une fois l’an pour commémorer nos morts.

Confrontés à une violence policière industrielle, il n’y a encore une fois qu’en faisant front commun qu’on pourra espérer tenir tête.