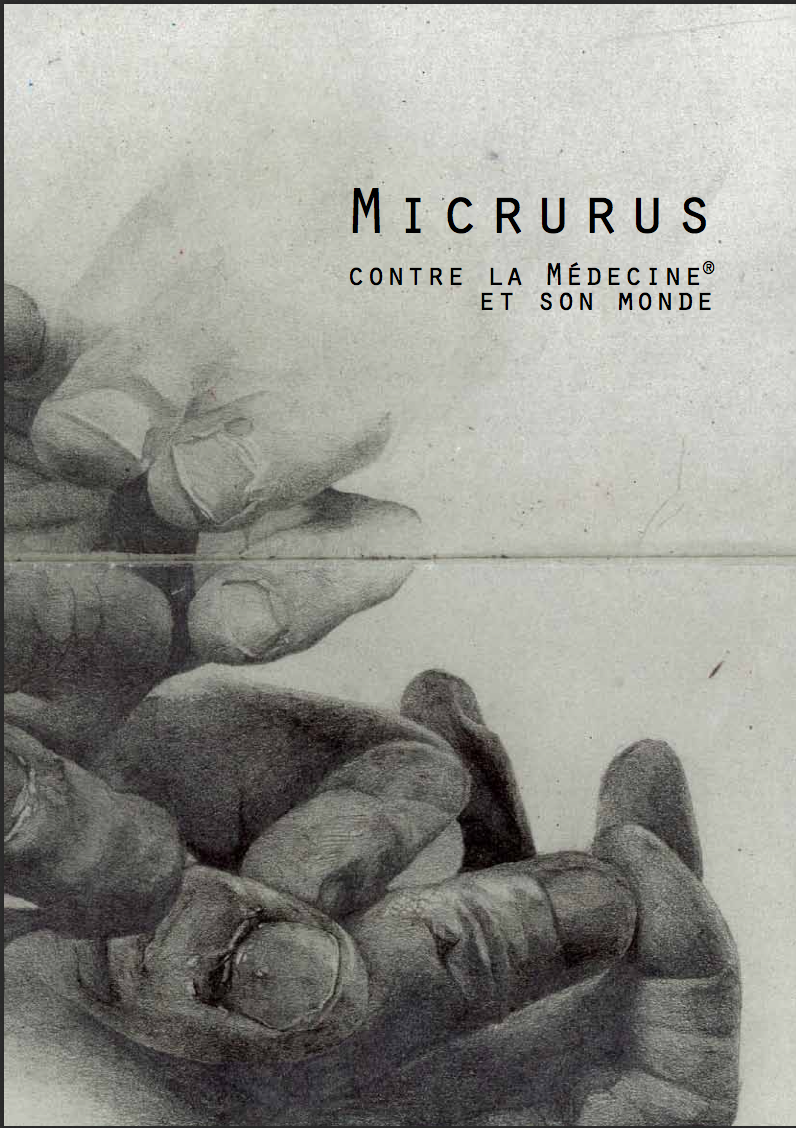

Présentation de la revue

Pour ce troisième atelier de lecture à voix haute, nous avons choisi de discuter de la revue Micrurus. La revue est une compilation de textes réalisée par un collectif de médecine libertaire sur les questions du système médical, d’autonomie des pratiques, de ressenti, des espaces qu’on peut aménager collectivement. Elle nous interroge également sur la définition de la maladie et son appréhension par les « soignants ». La discussion était riche et chaleureuse, mêlant tour à tour points de vue de militants, de patients, de soignants. Cela permettait un vrai jeu d’aller-retours entre perspectives générales et expériences concrètes.

Une redéfinition de la maladie

Le premier texte de la revue, « Préfiguration d’un système de soin universel », d’Alex Bradshaw, décrit en dix points le point de vue d’un médecin américain sur ce que pourrait être un système de soin « idéal », réapproprié par les communautés locales.

Le choix de mettre ce texte en avant dans la présentation de la soirée sur le site Paris-luttes découlait d’un constat qu’il y avait une certaine distance posée par rapport au contenu par le groupe de Caen dans son avant-propos : c’était peut-être celui qui était, d’emblée, le plus problématique. Le texte est présenté comme une société idéale en assumant le côté préfiguration à travers les perspectives qu’il donne, mais ça n’est pas forcément ce qui ressort dans le texte en lui-même. Mais la réflexion sur la médecine d’un point de vue libertaire rencontre des problématiques similaires à celles du droit libertaire, en particulier autour de la normativité.

Le 7e point sur la criminalité et la maladie (la perception du crime comme le symptôme d’une maladie à soigner) amène la question d’une définition ce qu’on nomme maladie : dans le système de soin classique, on aborde la mort et la maladie d’un point de vue symptomatique, alors qu’on devrait le poser politiquement. Est-ce que dans une société libérée politiquement la maladie existerait toujours ? C’est juste la norme qui définit la maladie qui serait remise en cause (Cf. texte « Maladie et Capital », p. 57). On peut ainsi prendre l’exemple des maladies professionnelles qui posent les symptômes mais pas les causes profondes, que sont le travail et le système de production.

Dans la brochure cette question est aussi abordée d’un point de vue historique avec les réflexions d’un médecin espagnol de la CNT :

L’assemblée déclara que les objectifs de la Fédération des Syndicats de Santé avaient été faussés par la société bourgeoise. Ce qui tenait lieu de soins médicaux était lié à une bureaucratie qui ne réagissait que contre les microbes et les épidémies. Selon les anarcho-syndicalistes, on tentait de concilier la protection de la santé avec une nourriture frelatée, un habitat médiocre, un travail malsain et même avec le système capitaliste, de sorte que la santé du peuple et la vie d’un groupe de gens étaient moins respectables que la somme de mille pesetas. Pour cette raison, la profession médicale ne s’occupait pas de la tâche fondamentale, le soin et la défense de la santé.

Les analyses libertaires soutenaient que l’atmosphère sociale suscitait des complicités entre la médecine, la spéculation commerciale et le profit. Cet alignement détruisait le sens critique de l’individu ou le sentiment philanthropique avant même que celui-ci puisse apparaître. En une phrase : « Le droit à la santé devrait être garanti par l’organisation sociale [qui] devrait fournir à chaque individu la nourriture, le vêtement, l’abri, l’éducation et les soins techniques ». L’objet de l’article et les objectifs de la Fédération de la Santé CNT étaient que si la société était organisée d’une manière différente dans ses objectifs et ses principes directeurs, les besoins de chacun seraient pourvus. Tel était le devoir de tout système de soins médicaux et de toute disposition médicale.La même idée avait déjà été affirmée dans un article par un membre, Augusto Moisés Alcrudo, qui participa à la formation de la Fédération de la santé. Dans son article « Comunismo sanitario » (Le communisme hygiénique ou de la santé) il soutint l’idée que le soin médical était libérateur puisque la santé elle-même était liberté. Le communisme de la santé que la CNT visait à créer serait libérateur pour tous ceux qui souffraient et pour tous ceux qui n’avaient pas encore souffert.

La normativité de la critique

En arrière-plan et en filigrane de tous les textes de la brochure il y a la vision d’une société malade, ce qui est intéressant dans la réflexion des remises en cause du rapport au corps mais reste un discours normé, normatif. Dans le second texte et dans le point sur la criminalité il y a les exemples de l’usage de drogues ou celui des homosexuels qui restent normatifs en réponse à la définition sociale de la maladie. C’est un terrain un peu aventureux de poser des réponses là où on peut difficilement s’aventurer poser des définitions sans opposer une autre normativité à un système normatif qu’on veut questionner.

L’hygiène sociale est un discours de normativité en général : l’hygiénisme ne se trouve pas seulement dans le domaine des soins, ça se retrouve aussi dans le veganisme, végétarisme où on peut retrouver cette problématique de normativité. Le dernier texte, « Cette sève qui nous unit », très subjectif, amorce des questionnements d’un point de vue social et affectif, et permet un peu de s’écarter d’un discours normatif.

Lecture d’extraits du second texte p.33 à 35 :

Avant de discuter de thérapie sociale, Martí Ibáñez affirme que l’objectif de la SIAS était de convertir et socialiser les soins médicaux à un rôle préventif plutôt que curatif. Par « socialisation » il désigne le concept syndicaliste de propriété générale et de contrôle général de tous les aspects de la société par eux qui, d’une manière ou d’une autre, sont affectés par elle. Conception plus large que le contrôle marxiste sur les moyens de production, l’idée syndicaliste étend le contrôle à ceux qui travaillent dans l’« industrie » spécifique et à ceux qui utilisent le « produit » d’un travail donné. Le contrôle sur ces moyens serait exercé par les gens eux-mêmes, qui établiraient un conseil ou comité de coordination révocable, démocratique et il décrit les « liberatorios de prostituciòn », genre de centres de réhabilitation pour les prostituées, lequel malheureusement ne dépassa pas le stade du projet.

Dans ces centres, les prostituées entreprendraient trois étapes de thérapie qui seraient, d’abord, sanitaire, puis liée à la rééducation et la thérapie sociale ; enfin un travail leur serait trouvé quand elles quitteraient le centre. Martí Ibáñez décrivait ce processus comme une solidarité au sens moral, une thérapie sociale au sens technique et une action humanitaire au sens social. Dans un véritable style anarchiste, il soutenait que la « rédemption » de ces « mercenaires de l’amour » serait la tâche des prostituées elles-mêmes, reflétant le slogan de la Première internationale : l’émancipation des travailleurs sera la tâche des travailleurs eux-mêmes. De plus, la présence et l’engagement seraient purement volontaires.

(...)

Si nous comprenons ainsi la maladie, le concept est élargi et devient un problème social qui doit être élargi par la collectivité. Les diagnostics des médecins ne mettent le doigt que sur un simple « morceau d’une mosaïque de morbidité plus large ». Au-delà de la mosaïque se situent des questions sociales profondes. Martí Ibáñez affirme cela contre les médecins que la science a transformés en automates, et qui ne voient que l’aspect localisé de la maladie plutôt que les causes psychologiques, « combattant ceux d’entre nous qui, en addition d’être médecins, sommes des hommes libres, désireux de créer une forme de médecine plus juste, plus scientifique, et par dessus tout, plus profondément humaine ».

(...)

Martí Ibáñez continua à détailler ses plans de thérapie sociale en déclarant que ceci impliquerait cinq stages distincts pour un individu malade ou mal ajusté. Ceux-ci étaient :

- l’histoire personnelle du patient,

- l’investigation sociale et psychologique de la personnalité et de l’environnement du patient ainsi que l’interrelation entre les deux,

- un diagnostic social de son développement psychophysique et de sa capacité à travailler,

- un pronostic social : perspectives d’avenir,

- la thérapie sociale proprement dite : resocialisation de l’individu grâce aux ressources médicales, psychothérapeutiques et sociologiques.

Ce dernier extrait évoque une recette de cuisine, où chaque situation sociale trouve une sorte de palliatif par le biais de spécialistes (assistantes sociales, etc.) ; on retombe dans une configuration sociale normée, en dépit d’une réflexion intéressante sur la collectivité. Certes, il faut restituer historiquement le contexte lourd de l’époque (fièvres typhoïdes) mais ça ne répond pas forcément à ces critiques.

Autonomisation des pratiques

On a tendance à penser que l’expérience libertaire de 36 en Espagne est exemplaire, mais au Chiapas il y a des pratiques de santé revisitées très intéressantes : par exemple, quand tu vas voir le médecin, il va te transmettre un peu d’autonomie pour tes soins et ceux que tu prodigues à ton entourage, il y a une mise en place de promoteurs de santé. Dans notre société on a peu d’expériences d’autonomisation dans le contexte médical d’aujourd’hui.

Une copine infirmière évoque le fait qu’il y a des mesures officielles dans le milieu hospitalier où on a institué l’éducation thérapeutique pour habituer un patient et son entourage à se prendre en charge.

Cela découle d’une nécessité pour certaines situations de rendre autonomes des personnes qu’on ne peut pas prendre en charge au quotidien. Mais il s’agit davantage ici d’autonomies financière qui contribuent à réduire les dépenses sociales. Cela démonte un peu la normativité par un exemple, certes limitée, qui va dans le sens d’une restitution d’autonomie à l’individuE. Mais ça reste un univers très hiérarchisé avec peu d’humilité.

Il y a deux types de maladies : les maladies graves et permanentes et celles nécessitant des soins limités et ponctuels. Au Chiapas et dans certaines cultures allant dans le sens de pratiques autonomes, il y a des visions de la mort et de la vie différentes. Dans notre culture on est totalement désappropriés du rapport à la mort (on ne sait pas quoi faire des cadavres par exemple).

La réponse zapatiste sur les pratiques, avec les promoteurs de santé, est graduée : certaines personnes y consacrent du temps, s’investissent pour acquérir un savoir et étudier, c’est important que certainEs le fassent et il faut simplement penser à atténuer les frontières et barrières (exemple de personnes qui n’auraient pas envie de se faire soigner par une équipe médics, en qui ils n’auraient pas assez confiance). Il y a néanmoins une dimension de confiance, d’empathie qui fait que parfois ça sera tout aussi important d’être respecté par la personne qui intervient sur soi (par exemple le respect de nos souhaits en terme de médicamentation (phytothérapie, etc.).

C’est aussi une question de pouvoir : tout le monde n’a pas et ne peut pas acquérir l’assurance, la dextérité nécessaires pour pratiquer un acte chirurgical par exemple.

Protocoles et médicamentation

La question du rapport au médicament n’est pas posée au passage dans la brochure. Mais elle serait intéressante à soulever. Une approche qu’on pourrait avoir c’est une critique de la surmédicalisation, la surpathologisation : tout est maladie, pathologie.

Dans le premier des 10 points de préfiguration de constitution de groupes de défense, il y a une amorce de réflexion à ce sujet :

Les usines de fournitures médicales aux États-Unis et les labos que les hôpitaux utilisent doivent être occupés par leurs communautés qui s’y rattachent, tomber sous le contrôle des travaill·eurs/euses, et également comporter des collectifs de défense pour garantir le succès d’une telle opération. Le principal objectif sera de maintenir en activité ces organisations afin qu’elles servent librement et gratuitement les membres de la communauté.

Tout est très protocolisé dans les rapports à la médecine : chaque protocole appelle telle et telle médicamentation ou usage médical (IRM) et ne laisse pas de place aux alternatives.

On ne soulève pas beaucoup la question de l’autonomisation dans la confection des remèdes, on évoque beaucoup plus celle des pratiques. Les labo pharmaceutiques aujourd’hui ont privatisé le vivant dans une chimie qui fait disparaître les plantes sous des appellations scientifiques.

Il y a encore dans certains villages et endroits des traditions de guérisseu-reuses.

Avec le développement d’internet, on pourrait se réapproprier beaucoup de remèdes et pratiques. Mais attention avec la prolifération des avis fantaisistes, malhonnêtes ou intéressés sur internet (notamment on ne peut pas savoir qui est derrière une préconisation, notamment les labo).

Dans le dernier texte il y a notamment une critique sur l’usage des huiles essentielles et le pouvoir des pierres, sur la marchandisation onéreuse de remèdes qualifiés de new age et qui relèvent plus d’une charlatanerie que d’une intention sincère et d’une volonté de rendre appropriables des savoirs quant aux plantes et aux remèdes qu’elles peuvent apporter.

Auto-diagnostic, partage et accompagnement

Cela pose aussi la question compliquée de l’auto-diagnostic. Mais ça contribue néanmoins à remettre en cause la hiérarchie avec le médecin. C’est aussi la question de se connaître : avec le temps, l’âge, on apprend ce qu’on a, comment on réagit physiologiquement. Ce qui serait intéressant ce serait de partager des outils pour se connaître, s’analyser.

La question du partage ne se pose pas seulement pour les remèdes mais aussi pour le partage des pratiques de bien-être qui préviennent la maladie et ne demandent pas forcément une grande spécialisation.

Quand on va voir un médecin ce n’est pas seulement une démarche d’obtenir un soin, mais également une dimension sociale d’accompagnement. Le soin, la maladie relève communément de la sphère de l’intimité et retombe facilement sur les femmes, qui traditionnellement ont une position d’écoute, de confidence. Il faut retrouver des espaces collectifs de partage sur la santé.

Perception sociale des soins

Pour rebondir sur les femmes, leur corps est une maladie potentielle ; on doit régulièrement consulter par défaut, par prévention alors que les hommes sont soignés en réponse à un soucis de santé essentiellement. Par exemple les dépistages pour les cancers du sein, de l’utérus alors qu’on ne préconise pas constamment aux hommes de consulter pour la prostate.

La logique des vaccins en prévention est mortifère : on se fonde sur des maladies qui seraient susceptibles de se développer.

Le médecin est aussi celui qui prescrit les arrêts de travail, ce qui en fait l’émanation d’un édifice social et économique. Il est le dernier maillon de la chaîne d’intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques.

Remarque : on s’éloigne de la brochure, ça pose la question de comment articuler la séance entre ceux qui ont lu ou pas lu l’ouvrage ; cependant l’exercice présent est pertinent pour l’ensemble des personnes présentes, parce qu’il permet d’évoquer les questions intrinsèques à la médecine et de dépasser à la fois la brochure dans ce en quoi elle n’est pas exhaustive

PAUSE

Maladie systémique et thérapie

Reprise avec la lecture de quelques passages du texte « Cette sève qui nous unit », de la page 63 à 68 :

Le modèle mécaniste de l’être humain que la civilisation occidentale moderne s’est forgé est une exception dans l’histoire de l’humanité. Elle seule a créé une scission entre le corps-soma et l’esprit-psyché.

(…)

Toute une perception nous manque, qui n’est pas que « de soi » ou « du monde », mais de forces et d’équilibres. Pas facile de parler de ça, dans le brouhaha en vogue autour des médecines chinoises et autres. Mais comment comprendre nos constitutions, les équilibres sur lesquels nous tenons, et en nous les pentes à suivre ?

(…)

La maladie exprime. Il faudrait peut-être écouter mieux.

Le corps tâche d’expulser

(…)

Parfois, cela n’est pas possible

Nous avons des démons et des morts qui nous hantent et reviennent

Mais nous n’avons rien pour y faire face

Nous ne savons pas quoi en faire, mais aussi nous ne risquons rien.

Pour tant la violence de ces choses-là est réelle

Peur du ridicule, de quelque chose qui ressemble à l’ésotérisme,

Nous pouvons toujours en discuter.

Il y a des choses qui manquent au cœur.

Ce texte aborde ce qu’est la maladie en terme de ce qu’exprime le corps : pas en tant que thérapie mais façon d’aborder la thérapie. Le « mal a dit » serait une façon de décomposer le mot maladie.

Il y a une façon systémique d’aborder la question : le symptôme fait partie d’un système qui rejette les symptômes. Il faudrait que chacunE reprenne sa part de maladie, ce n’est pas juste l’autre qui est malade, on est un peu tous malades.

La médecine occidentale ne guérit pas, elle cache les symptômes : on ne fait que se moucher pour sécher les bronches. Un exemple est celui des gels hygiéniques omniprésents. On crée des besoins et nouvelles normes.

Sur les petites maladies on va choisir facilement le remède parce qu’on n’attend pas que le corps guérisse, on a besoin d’être valides rapidement dans un système productiviste.

Il y a des mal-être de l’esprit et du corps qu’on ne guérit pas forcément, l’enjeu n’est pas tant de guérir le mal que de vivre avec.

Parfois il suffit, par des postures, par de l’osthéopathie pour laisser la lymphe circuler plus facilement, alors qu’on minimise l’immunité par l’assènement de remèdes qui peuvent finalement amener à pire ensuite. La répétition des médicaments peut induire un confort où le corps s’adapte à un nouvel équilibre dans lequel il ne supporte plus de ne pas se moucher. Si on a de la fièvre, c’est l’expression de quelque chose, ce n’est pas un symptôme à occulter.

Consentement

Un cas où le corps médical est impuissant, c’est dans l’expression de la douleur, parce qu’elle fait ressurgir l’indivu, et va à l’encontre de son objectivisation en tant que sujet médical. Et dans les cas où la maladie est importante ou génère de grandes souffrances, le corps médical est atteint dans sa nécessité de rendre valide. Il va donc presser aux somnifères, à l’endormissement pour pouvoir retrouver un objet à soigner et évacuer l’individu qui se met entre le corps médical et les soins.

Dans les street médics, on se fonde beaucoup sur le consentement, et on n’agira pas à l’inverse de la volonté d’une personne consciente, y compris si ça met sa vie en danger.

Un exemple avec les personnes en « phase terminale » qui peuvent refuser les soins palliatifs pour ne pas dormir, disparaître,et vont nier ou minimiser l’intensité de la douleur en conséquence.

Autonomie concrète

Cette lecture et cette discussion peuvent-elles aboutir à des pistes d’autonomie concrète ?

Il y a des techniques de massage qui peuvent permettre un drainage de la lymphe, et augmenter ainsi la défense immunitaire de son organisme. Notamment pour des personnes qui ont des soucis respiratoires.

Il y a plein d’axes de réponse : se réunir comme dans cette discussion pour partager des réflexions ; dans le domaine plus politique, agir dans et envers l’environnement médical en réagissant à des malaises ressentis lors de soins par des lettres, occupations d’espaces médicaux. Dénoncer aussi les cas d’abus, de viols, d’autoritarisme de certains soignants.

Recollectiviser et repolitiser en réévoquant ces questions ensembles dans des milieux où on ne les évoque jamais.

Il y a une équipe médics en train de se former sur Paris avec l’envie de proposer des formations, aller dans les concerts faire des stands et interventions lors des soirées, amorcer des réflexions sur les souffrances morales.

Le principe d’une équipe médics c’est de former et être formés aux premiers secours par des gens issus du milieu médical (ou non) et qui ont été confronté-e-s à des situations d’urgence dans des contextes militants. Ces équipes s’enrichissent aussi d’un bagage politique anti-autoritaire (avec un grand égard porté au principe de consentement et d’horizontalité entre les plus ou moins expérimentés) et d’une connaissance de terrain fondée sur l’expérience des conflits avec les forces de l’ordre, des blessures occasionnées dans ce type de contexte et de partage de pratiques entre individuEs et groupes.

L’historique de ces groupes médics puise ses racines dans les mouvements sociaux et altermondialistes américains où les secouristes officiels ne sont pas présents, soit qu’ils ne répondent pas à la culture militante politique environnante (exemple de la Croix Rouge très dénoncée pour sa collaboration sur les expulsions de sans-papiers),soit qu’ils choisissent de ne pas être là. Les street médics ont essaimé il y a une douzaine d’année en Europe, lors des contre-sommets et grands rassemblements internationaux. En France ce n’est qu’avec les mouvements récents d’occupation des Zones à défendre que ces pratiques essentiellement germanique et anglo-saxonne, ont abouti à la constitution de groupes de premiers secours activistes.

Le soin, autrement que soigner les individuEs, c’est soigner le lien. C’est comment soi-même rendre plus visible et être plus à l’écoute, créer un espace collectif de soins et soutien.

A l’automne dernier il y avait une grosse mobilisation dans les hôpitaux qui soulignait la difficulté d’aller vers plus d’autonomie.

Dans les hôpitaux on est isolés d’un service, espace de soin ou établissement à l’autre, aujourd’hui se construit par conséquent un réseau d’interconnexion, interprofessionnels de santé qui tentent de briser laborieusement cet isolement.

Extrait du texte « Quelques questions relatives à la constitution de dispositifs de soin autonome », p. 50 :

On ne soigne pas des individus mais des relations. Au fond un collectif ne peut soigner qu’en se soignant,qu’en prenant soin de ses liens, des médiations qu’il est en mesure de fabriquer. C’est ce que nous ont appris d’ailleurs des expériences de psychiatrie dites alternatives, ou l’ethnopsychiatrie lorsqu’elle s’intéresse aux formes de guérison traditionnelles par exemple.

Il y a donc au moins trois lignes de travail à envisager dans les réseaux politiques radicaux à propos du soin : d’abord prendre soin de la vie des collectifs politiques, ensuite inventer des formes de réappropriation de ce qui peut « faire » soin, nous permettant de commencer à nous passer des institutions. Enfin, et simultanément, mener une enquête politique, dès l’intérieur des institutions, pour saisir des lignes de fuite qui peuvent y apparaître par rapport à leurs logiques de contrôle ou d’autorité. A ce propos il faut une certaine honnêteté : nous ne pouvons pas nous passer complètement des institutions sous peine de confondre autonomie dans le soin et fermeture dans des logiques affinitaires qui nous éloignent de ce que j’ai nommé, provisoirement, le monde ordinaire de la politique. Et ceci en contraste avec« l’exceptionnalité » de la décision politique « radicale »,censée produire des formes collectives d’intervention politique,ou des formes de vie autres que celles sécrétés, promues, voire prescrites, par la subjectivation libérale.

Donc, il faut insister sur cette question : il me semble important de redire que dans le soin il est toujours mis en jeu le collectif entant que tel. Et un collectif devient un collectif capable de soin en se soignant. On ne soigne pas des individus mais des relations, j’ai dit plus haut : des médiations qui permettent de procéssualiser ce qu’on appelle la souffrance ou la maladie.

Concrètement,des collectifs de malades n’ont pas attendu les dénonciations des milieux radicaux des institutions répressives (« répressif » étant un concept bien insuffisant, au demeurant, pour caractériser les nouvelles technologies de gestion de la « santé », qui vont plutôt dans un sens « implicationiste »). Je pense ici à des groupes d’auto-support mettant en crise les savoirs, « par le haut », des soignants : groupes d’auto-support d’usagers des drogues, groupes « d’entendeurs des voix » refusant leur statut de psychotiques, groupes des parents d’enfants autistes, collectifs des malades du sida... Nous devrions certainement nous y intéresser à nouveau.

Trois lignes qui résument : enquête, prendre soin de soi et des autres, appropriation.

Les limites de l’autonomie

Il y a une domination de groupe, viriliste, qui s’opère dans les milieux libertaires, qui va à l’encontre, dans la pratique, de ce dont on parle là, ce qu’on voudrait faire valoir dans la brochure.

Il y a la dimension de la blessure qu’on cache, soit parce qu’elle est gênante, soit parce qu’elle est difficile à verbaliser, soit encore qu’il y a une dimension de fierté devant les « faits de guerre ». Dans les collectifs, quand quelqu’unE a une souffrance psychique on arrive pas à aborder ces questions-là.

Il y a aussi l’exemple des pathologies mentales de personnes en squat devant lesquelles on devient clivants et excluants par manque de concertation collective.

Le texte évoque un « éthos de l’exceptionnalité » qui est un peu faux, qui supposerait que quand on est militant on se poserait en rupture avec ce qui se fait habituellement, alors que ce ce n’est pas forcément le cas. Par ailleurs il y a une vision du collectif militant comme un tout où tout unE chacunE aurait sa place, alors qu’ille peut y être isoléE dans son vécu très introspectif, personnel, surtout si ce vécu relève d’une situation hors de la sphère militante.

C’est quand même chouette de pouvoir poser au sein du collectif la question de ce qui se joue, beaucoup de collectifs s’étouffent parce qu’ils ne posent pas les questions de dynamiques de groupes : souvent ça explose et on donne des raisons politiques à ça alors que ce n’est pas forcément du domaine politique. On peut aussi penser des actions collectives au sein ou envers les institutions.

Par ailleurs, le groupe de médecine libertaire de Caen viendra présenter la revue Micrurus le 27 juin à la Bibliothèque.