Étrange période où l’affiliation historiquement fasciste du Rassemblement National est considérée « républicain » et les militants de l’égalité assignés « islamo-gauchistes » ennemis de la démocratie. Ce n’est pas sans évoquer les « judéo-bolcheviques » [1] de l’entre-deux guerres.

Bien que relevant aujourd’hui d’une essentialisation différente, la construction d’un « ennemi de l’intérieur traître à la Nation » préfigure toujours l’avènement d’un régime de nature fasciste qui n’est pas en opposition, mais une transformation du libéralisme [2]. Il se caractérise : idéologiquement par l’effacement au nom du peuple de toute opposition, culturellement par la réduction du débat intellectuel à la falsification systématique de la réalité, juridiquement par la normalisation de l’état d’urgence, institutionnellement par l’omniprésence étatique et de son bras armé policier, économiquement par un management à la fois libéral et autoritaire, termes apparemment opposés, mais parfaitement compatibles avec l’évolution du capitalisme [3].

Ainsi, peut s’opérer le glissement entre démocraties libérales et « illibérales » [4] qui se juxtapose avec un capitalisme patriarcal [5] (fidèles à la devise « travail famille patrie », 33 États ont signé le 22 octobre 2020 une déclaration affirmant leur souveraineté contre le droit à l’avortement, dont les États-Unis, le Brésil, la Pologne, la Hongrie [6]). Ces régimes jouent entre peurs et autoritarisme pour mieux priver des droits humains en s’attaquant à la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, la défense de la liberté d’expression.

La manière dont est gérée la dernière « crise » sanitaire est symptomatique de cette dérive dans sa médiatisation anxiogène et son injonction de résilience [7] destituant la société civile de sa force politique. Cela participe d’autant mieux à la fabrique du consentement [8] d’un mode de vie et d’une pensée concentrationnaire dominée par le seul impératif économique d’une logique productiviste et prédatrice. En cela le terme « crise » n’indique pas un état temporaire puis un retour à la normale, mais une mutation normalisée par l’ordre établi.

Le capitalisme est une « théologie férocement sacrificielle » [9] qui trouve ses sources dans l’exploitation de la force de travail et son point d’orgue sous l’ère de la marchandisation du vivant. Comme si le don de notre imaginaire à l’autel païen de la consommation-production était la condition pour « s’émanciper », il est au contraire le signe de notre abdication. Le politique s’est converti à la vente du bonheur alors qu’il devrait s’atteler à forger notre liberté.

Ce fut le mot d’ordre après les attentats de 2015 sortir pour consommer, que « Paris redevienne une fête », paraphrasant nostalgiquement l’Hemingway des années vingt [10] comme une carte postale jaunie du film « Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet .

Aujourd’hui, il s’agit de se re-confiner et travailler pour sauver le marché de fin d’année comme seul horizon de société. Priorité à la recomposition de la force productive. Dans le cycle métro, boulot, dodo, la culture n’est pas de mise. La boucle infernale sécuritaire ultralibérale de cette résolution socio-économique par implosion de la société ressemble à une attitude suicidaire. Elle sape la capacité d’une autodéfense populaire à trouver les formes innovantes de réponse (travail de la culture, intelligence sociale, restauration des communs et du communalisme, économie populaire endogène, etc.). Mais le propre du capitalisme comme celui du terrorisme n’est-il pas de prospérer sur le désastre à l’échelle mondiale en s’affranchissant des échelles territoriales et la capacité des peuples à s’auto-déterminer ?

Alors que l’intégrisme est une déformation totalement utilitariste du religieux, le capitalisme est une transformation totalitaire de l’utilitarisme en religion ; ils se rejoignent dans une fétichisation du culte, scellant leur alliance objective :

« le capitalisme est une religion purement cultuelle, peut-être la plus extrêmement cultuelle qu’il n’y ait jamais eu. Rien en lui n’a de signification qui ne soit immédiatement en rapport avec le culte. L’utilitarisme y gagne, de ce point de vue, sa coloration religieuse » [11].

Les courants « intellectuels » les plus réactionnaires ne se contentent plus de décharger leur bile en continu sur les médias marchands avides de buzz, ils veulent mettre au pas toute velléité d’autonomie sous le couvert de l’obéissance à un culte républicain laïque chosifié. Il s’agit de « reconquérir les territoires perdus de la République », des quartiers populaires jusqu’aux universités. Il faut des « mesures de détection des dérives et prendre clairement position contre les idéologies » [12]. Nous ne sommes plus très loin des « listes noires » du maccarthysme [13] où les accusés n’avaient d’autres choix que de se soumettre et prêter allégeance au pouvoir établi.

Il s’agit alors de saisir la nature fasciste-capitaliste de cette imposition normative afin de prendre conscience que nous avons le pouvoir d’agir sur elle et opposer les conditions d’une autonomie de pensée et d’action. « L’aliénation n’est pas une fatalité. Les hommes ne sont pas voués à être dominés par l’ordre institué dont ils doivent saisir la véritable nature » [14].

La vitesse de rotation du couple-moteur idéologie - économie connaît en ce moment un emballement susceptible d’imposer son imaginaire en éjectant les sciences humaines et sociales [15]. Le seul horizon d’attente est dessiné par le système médiatique qui ne représente plus un contre-pouvoir et le système managérial productiviste qui a démantelé pour mieux le marchandiser le secteur de la santé, du social et de l’éducation.

Quel imaginaire instituant avons-nous à opposer ? Le mouvement des gilets jaunes et l’allégorie de la cabane au centre du rond-point comme société à rebâtir représentent l’institution d’un fort contre-imaginaire. L’apparent échec des derniers mouvements sociaux n’est pas dû au manque de force de ces imaginaires, mais au manque de soutien de ceux qui sont censés prendre la défense de la classe laborieuse et ne l’abordent plus que de l’extérieur, de manière misérabiliste ou populiste, charitable ou moralisatrice, jusqu’à l’invisibilité par la disparition même de la notion de classe [16].

Le couple de force idéologico-économique profite de la dispersion de ses opposants et renforce leur contradiction renvoyée pour les uns à une vision socio-économique marxiste supposée passéiste des syndicats et des partis de gauche, des luttes contre la loi travail à celle des retraites ou pour les autres, à une vision des minorités actives supposées culturalistes-communautaristes-séparatistes propres aux quartiers populaires et aux groupes racisés, des révoltes de 2005 [17] au comité Adama [18].

Ces mouvements et les catégories sociales qui les portent sont-ils condamnés pour autant à la division et à la résignation ? Non, si chacun laisse de côté la prétention d’être la seule « force révolutionnaire ». Peut alors pivoter en couple de force la convergence des luttes socio-économiques et le courant intersectionnel [19] pointant la pluralité des discriminations de classe, de sexe et de race.

La justesse de leur combat ne peut suffire s’ils ne dégagent pas ainsi un contre imaginaire d’égale puissance au « bloc bourgeois » [20]. Quel en serait l’élément structurant dans une situation d’effondrement (ce qui n’est pas un mal en soi) des organisations intermédiaires traditionnelles comme les partis politiques ? Alors que le principe totalitaire est d’occuper tous les interstices de la vie, comment échapper au quadrillage de l’espace et la soumission de la pensée par le corps ? [21]

Les corps abîmés et mutilés des gilets jaunes, les corps contrôlés et palpés des jeunes des banlieues, les corps épuisés des travailleurs [22], le corps chosifié des femmes, le corps discriminé des personnes LGBTI, le corps chassé et déplacé des réfugiés, des Roms, des sans-logis ; dans la rue, le cercle privé, l’entreprise ou le quartier, dans l’intimité ou l’espace public, l’humiliation est une politique des corps qui refuse aux individus d’être sujets politiques à part entière.

« Le corps vivant est au XXIe siècle ce que l’usine était au XIXe siècle : le lieu central de la lutte politique. Il ne s’agit pas simplement de savoir si le corps a déplacé l’usine, mais de comprendre une fois pour toutes que le corps vivant EST l’usine. Le corps humain vivant n’est pas un simple objet anatomique, c’est un espace politique historiquement et collectivement construit » [23].

C’est toujours le corps du dominé mis à nu au sens propre comme au sens figuré qui est exposé à la violence sociale, le corps du dominant lui est protégé. Mais pour les mêmes raisons, ce point névralgique du corps est la première instance de résistance à la soumission physique et à la colonisation des imaginaires. La répression ne s’y trompe pas, l’invisibilisation des populations réfractaires commence par l’effacement des corps.

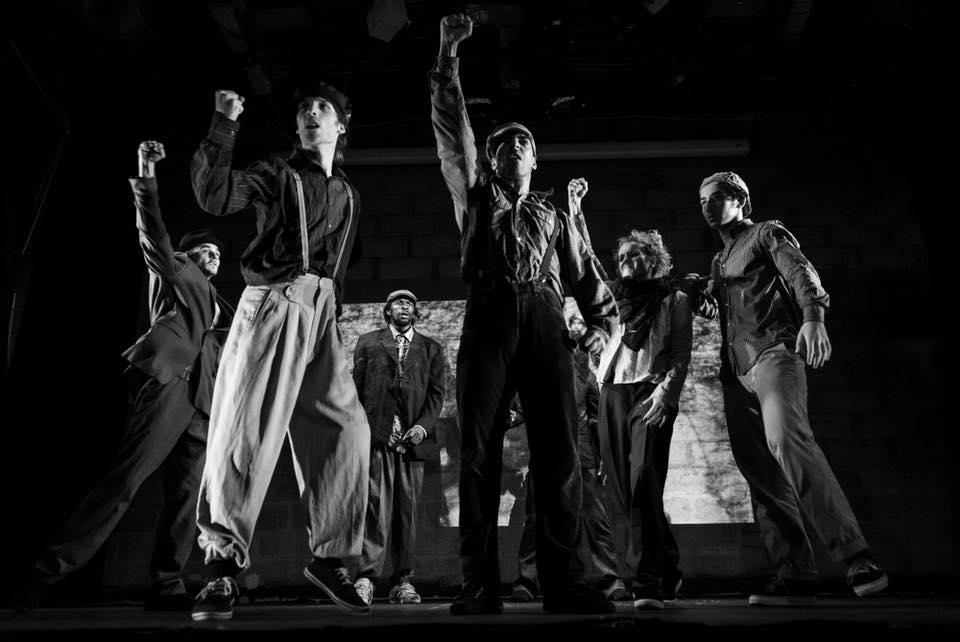

« Le fait que des gens qui vivent à la marge de la société se mettent ensemble au centre, occupent le centre, c’est déjà la révolution. Ceux qui n’occupent aucune place reconnue prennent la place. La révolution est une expérience physique. Il s’agit de regagner des forces, celles de l’insurrection possible, par le corps » [24].

Si dans les plis se logent les conditions sociales de production de la personne, alors le corps dominé lorsqu’il se déplie est éminemment politique . Cette opération du « dedans » vers le « dehors » ouvre des contres-espaces d’un imaginaire instituant les conditions d’une démocratie directe : le refus de la représentation, de l’expertise politique, d’un État compris comme instance séparée de la société.

Du « mouvement des places » à ceux des « ronds-points » en passant par les ZAD, le corps insurrectionnel instaure de nouvelles centralités territoriales. Elles rejoignent les préoccupations d’une écologie populaire [25] cherchant à réconcilier dans la pratique, justice environnementale, justice sociale et justice cognitive [26]. En d’autres termes, c’est une politique de l’interdépendance qui fonde un autre rapport au travail [27] et à un accès aux ressources [28] qui ne détruit pas le monde du vivant [29].

Ce sont des lieux de formation et d’autodéfense populaires où se recomposent une pensée et une énergie où se restaurent des « territoires politiques, discursifs et littéraires » [30] qui refusent les cartographies mensongères du récit officiel [31]. Même s’ils n’obtiennent pas dans un premier temps satisfaction, « ces mouvements sont d’abord une expérience de vie, qui change à jamais le rapport à la chose publique de ses participants, qui fabrique des générations politiques qui auront des effets à long terme » [32].

C’est une manière de « vaincre le capitalisme par la marche à pied » [33] pour reprendre la phase de Walter Benjamin fuyant le nazisme [34] sur le chemin du col de la Liberté .

Il s’agit de provoquer une « marchabilité » [35]. C’est-à-dire, par le mouvement de déplacement social, mental et spatial ouvrir des « tiers espaces » à la fois décalés et centraux d’accueil d’une diversité sans emprise fonctionnelle. Créer ainsi dans une praxis les conditions d’une autonomie face à l’hétéronomie de l’ordre institué est nécessaire parce que «

l’attaque contre le “système capitaliste” est vouée éternellement à l’échec sur les lieux de sa validité. Pour pouvoir accomplir quelque chose contre le capitalisme, il est indispensable, avant tout, de quitter sa sphère d’efficacité, parce que, à l’intérieur de celle-ci il est capable d’absorber toute action contraire » [36].